5年後の社長交代を見据え、理念浸透の強化を目的に導入。離職率低下や採用ミスマッチの減少、感謝を伝え合う文化の定着を実現

代表取締役 / 小林 裕応 様

5年後にトップに立つことを見据え、理念浸透の強化を決断。行動理念と感謝を紐づけて運用できるTHANKS GIFTを導入

-THANKS GIFTの導入を検討された背景を教えてください。

2018年の会社創立20周年の節目の年に、前任の社長から「5年後にバトンタッチする」と伝えられました。

その時から、この5年で自分がまず何をすべきかを深く考えるようになり、これから自分がトップに立つ未来を見据えた際に、「今の強みを守りながら、より太い“糸”で組織をつなぐ必要がある」と、理念浸透に取り組む必要性を感じていました。

-様々な施策を検討される中で、THANKS GIFT導入の決め手を教えてください。

理念浸透の必要性を考えているちょうどそのタイミングで「理念浸透」のキーワードに関するDMが届きました。

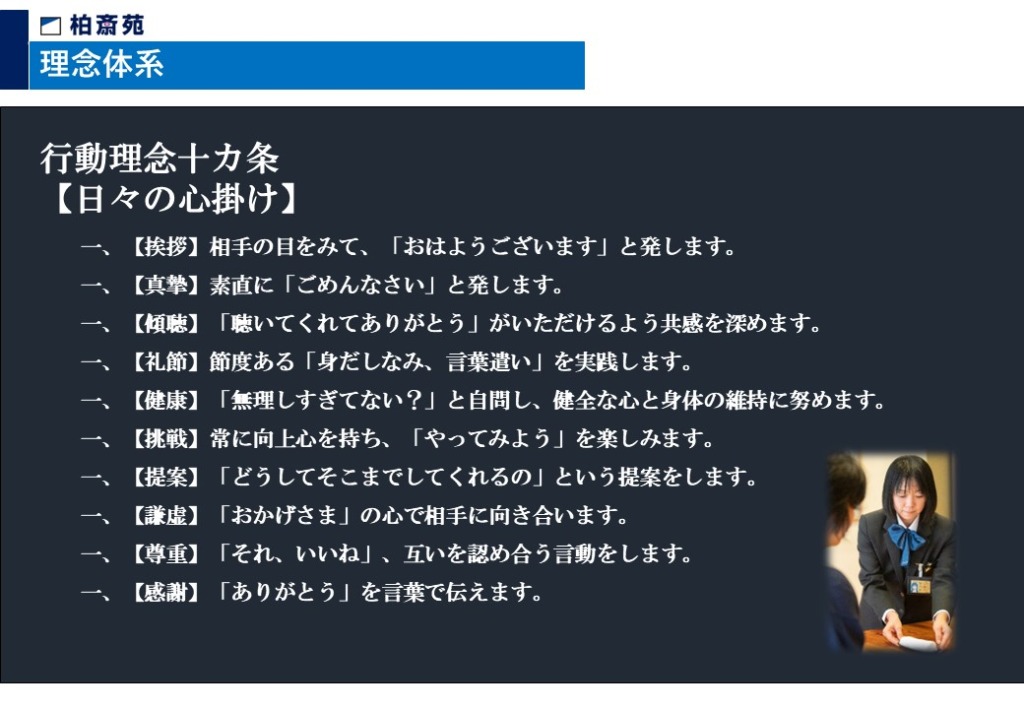

弊社には、10項目の行動理念があり、行動理念とありがとうを贈るコインの名称を紐づけできるとサービス説明を聞いた時にとても大きな可能性を感じました。

理念の言語化と日常的な感謝のやり取りを組み合わせることで、組織に目に見える文化を根付かせたいという思いで、THANKS GIFTの導入を決定しました。

ありがとうコイン委員会を組成し、従業員主導で理念を浸透させる仕組み作りに取り組んでいる

-THANKS GIFTを導入後の社内への浸透において、苦労されたことがあれば教えてください。

THANKS GIFT導入に関して、特に反発はありませんでした。

元々、社内には連帯感があり、それを維持し、未来へ繋げる目的での導入だと共有したことで、取り組みはスムーズにスタートしました。

ただ、運用を続ける中で仕組みを活かすには自発性が必要と感じるようになり、数年前に「ありがとうコイン委員会」を立ち上げました。

社員主導で月1回のアイデア出しや施策提案が現在も続いています。

ありがとうコイン委員会の初期メンバー選定では、理念浸透を体現している社員を中心に声がけし、チームで残りのメンバーを選出しています。

委員会は年齢層もバラバラで、理念への共感と現場視点のバランスを取りながら運営されています。

-現在、97%以上の方に活用いただいていますが、現在の運用においてルールは儲けているのでしょうか。

ありがとうコインの運用において、当社ではノルマやルールは設定していません。

代わりに大切にしているのは、何のためにこれをやるのかという理念や価値観の共有です。

現場ごとに目標を自発的に立て、各ユニットごとに「今月は〇〇枚送ろう」といった動きが自然と生まれています。

月ごとに送付枚数や獲得数に応じたチーム表彰をしていますが、でもそれは行動のきっかけにすぎませんので、あくまで評価は副次的なものという位置付けです。

離職率低下や採用のミスマッチ減少だけでなく、感謝を伝え合う文化の定着にも繋がっている

-THANKS GIFT導入後の定量的な効果やメリットなどがあれば教えてください。

現在では、ありがとうコインの平均送信枚数は1人あたり月10枚以上、利用率も97%と高い水準を維持しており、「ありがとうを言い合う文化」は、組織の当たり前として定着しています。

会社で実施した従業員エンゲージメントの調査では、様々な項目の中でも、感謝や理念浸透に関する項目の数値が高く出ていました。

離職率も3%ほどで落ち着いており、入社後のミスマッチも少なくなっているので、THANKS GIFTの活用も少なからず良い影響があるのではないかと感じています。

社内掲示板機能を活用して、社内コミュニケーションの活性化やエンゲージメント向上に繋げたい

-今後、THANKS GIFTを活用して実現されたいことなどがあれば教えてください。

THANKS GIFTの掲示板機能も積極的に活用しています。

最近は、SNSも動画形式が多いため、掲示板に動画を貼り付けて運用したいと思います。

あとは、他の企業さんでは、リファラル採用の紹介や従業員紹介、社内イベントの案内と終了後のレポートなど様々な活用方法があるようですので、自社に合わせた運用を行っていきたいです。

-インタビューにご対応いただきありがとうございました。さらに効果を感じていただけるよう、引き続きサポートさせていただきます。

「THANKS GIFT」のサービス概要

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

従業員十数名から数万規模の様々な企業様に導入いただいており、専用のサポート担当が初期の導入・設定、運用後も定期的にフォローいたします。

ぜひ、「THANKS GIFT」のサービス紹介資料をダウンロードいただき、機能や事例などをご確認ください。