375605 view

2:6:2の法則とは?パレートの法則との関係、組織作りへの活かし方まとめ

人が集まって組織が形成されると、そのなかではさまざまな人間関係が生まれたり、スキルに差ができたりします。

会社の中でも、会社・自分を成長させるためにひたむきに取り組む人がいれば、最低限の仕事しか行わないという人もいます。

今回は2:6:2の法則についての基本的な知識を説明するとともに、組織作りへの活用の仕方についても紹介します。

社内で感謝や賞賛を伝え合うツール「THANKS GIFT」の資料ダウンロードはこちらから

もくじ

【おすすめ】活用したいエンゲージメント調査・向上ツール

エンゲージメントを調査・向上させるツールとしておすすめなのは、『THANKS GIFT』です。

エンゲージメント調査・向上ツールは、従業員全員にアンケートやサーベイを配信・回答・集計できる機能や、エンゲージメントの要素を向上・改善させる機能が求められます。

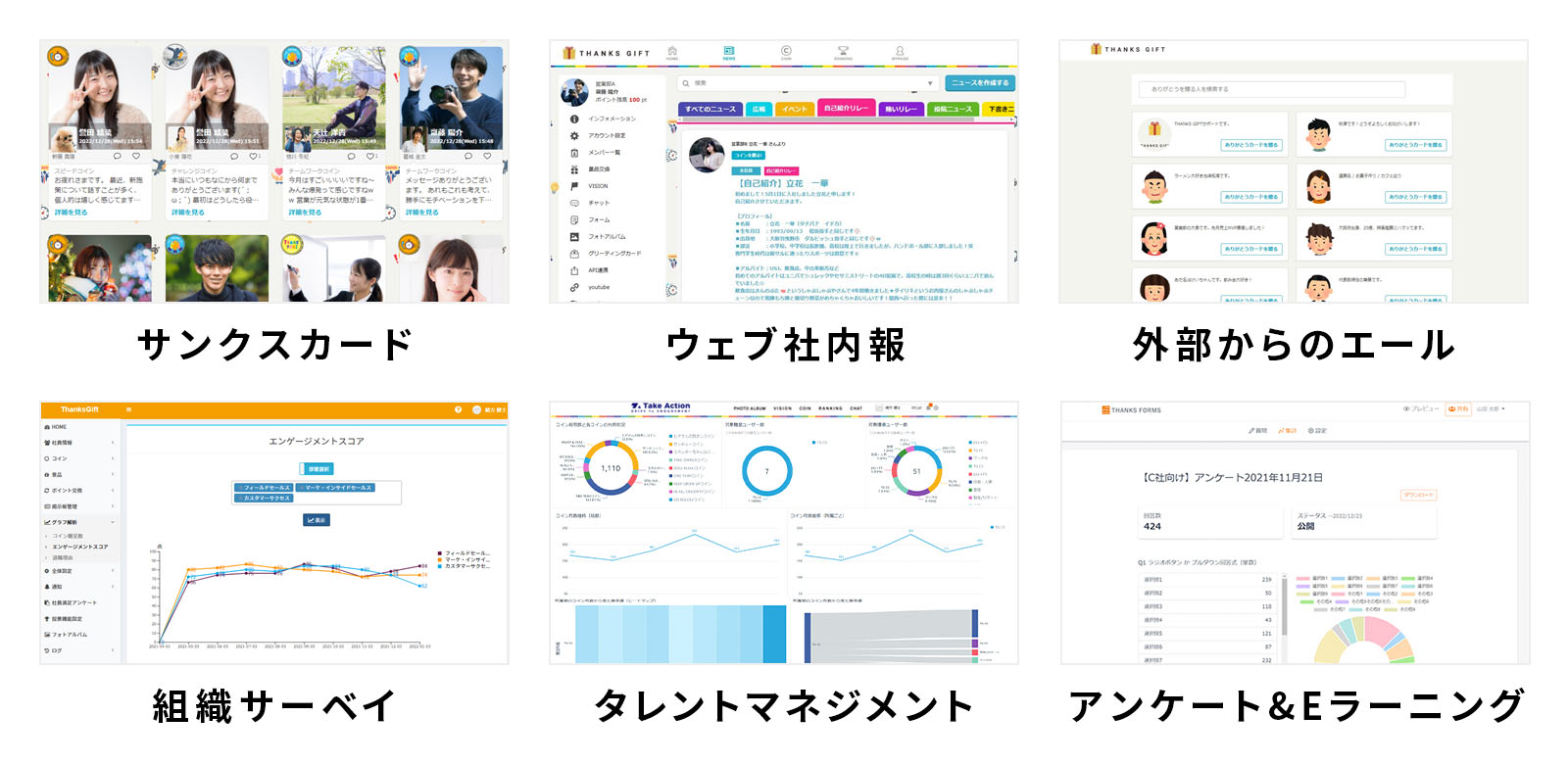

THANKS GIFTは、サーベイ機能やダッシュボード機能、サンクスカード機能、社内掲示板機能など、エンゲージメントを調査・向上させる機能が揃っています。

ツールの機能詳細は、下記リンクから資料をダウンロードいただけますので、お時間がある際に内容をご確認ください。

組織における2:6:2の法則とは?

「2:6:2の法則」はパレートの法則から派生したものだと言われています。

組織のように集団ができると、優秀な上位が2割、平均的な中位の人材が6割、下位のグループが2割にわかれるという考え方です。

この法則は働きアリの集団にもみられるといわれています。

働きアリのうち、積極的に働くのは2割だけで、6割は普通に働き、残りの2割は働かないというのです。

2:6:2の法則はさまざまな分野に当てはまり、優秀な選手ばかりを集めたスポーツチームにおいても2:6:2の構造が生まれます。

人間関係についてはどのような行動をとっても自分のことを好きでいてくれる人が2割、行動によって好き嫌いがわかれる人が6割、なにをしても嫌いになる人が2割いるとされ、やはり2:6:2の法則が成り立ちます。

↓働きアリの法則について紹介した記事はこちら↓

エンゲージメントを向上させる上で知っておきたい「働きアリの法則」とは?

2:6:2の法則とも関連するパレートの法則とは?

「パレートの法則」は上位の2割が全体の8割を生み出すという考え方で、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが提唱しました。

比率が8対2であることから、「80:20の法則」や「2:8の法則」、「ばらつきの法則」などと呼ばれることもあります。

実際のビジネスの現場では、「全商品のなかの2割の商品が売り上げ全体の8割を占めている」、「売り上げの8割は全顧客の2割によってもたらされている」などということも往々にしてあります。

そのため、企業活動の中では、自社のどの顧客が大きな売上をもたらしているのかを把握し、セグメントごとに適した施策やメッセージングを行うことが求められます。

↓パレートの法則の内容や組織づくりに活かす方法を紹介した記事はこちら↓

パレートの法則を活かした組織づくりの方法と具体的な取り組み内容を紹介

上位2割のグループへのアプローチの仕方

「2:6:2の法則」の上位2位に入る優秀な人たちはもともと実績を上げ、自分で問題的に気づき、積極的にスキルアップに努める傾向にあります。

多少難易度の高い仕事を与えたとしても、自ら気づきを得て学びながら力をつけていくことができます。

そのため、ストレスをかけすぎない程度に自己成長を促せるよう、高い目標を設定するような指導育成方法が向いています。

優秀な上位2割の人はその能力を生かし、中位の6割や下位の2割の人材に対していい影響を与える存在になることも求められるでしょう。

しかし、仕事ができるからといって必ずしも人に教えるのが上手だったり、マネジメントが得意だったりするわけではありません。

上位2割の優秀な人が持つ能力を組織作りに生かすためには、マネジメント力を高める教育に力を入れることも大事です。

たとえば部下とのかかわり方や信頼関係の築き方、他者の能力を生かす方法などを身につけられる研修やセミナーなどが有効的です。

うまく優秀な2割の人材が持つスキルを中位、下位の者に伝えることができれば、組織全体のボトムアップを図ることにもつながります。

↓信頼関係を築く方法やメリットを紹介した記事はこちら↓

職場内で同僚や上司・部下と良い信頼関係を築く方法とは?

中間層6割へのアプローチの仕方

中間層の6割に属している人材の場合、気づき自体はあっても積極的に行動を起こそうとしない人や、どうすれば成長できるのか具体的にわからない人も含まれています。

上位2割の人だけに積極的なアプローチをしても、この中間層との間にさらなる差を生むだけで組織全体を引き上げることはできません。

逆に中間層6割を引き上げることで、上位2割のグループにも好影響を与え、全体的にレベルが上がる可能性もあります。

中間層に対しては目標とすべきところを与えることが大事です。

そのうえで目標に到達するにはどのようなことを行えばいいのかという、適切な指標を与えることも必要になります。

1on1ミーティングやメンター制度などを取り入れるのもいいでしょう。

うまくできたことや失敗したこと、悩みなどを内省するきっかけとなり、上司や先輩などからフィードバックをもらえることで自ら考え、行動を起こせるようにもなります。

↓1on1ミーティングの内容やメリットを紹介した記事はこちら↓

1on1ミーティングとは?メリット・デメリット、効果的な運用方法を紹介

下位2割へのアプローチの仕方

2:6:2の法則では下位の2割を捨てたとしても、残った8割のなかで新たに上位2割と中位6割、下位2割が生まれるといわれています。

残った8割の人にとっては自分が下に落ちるかもしれないというリスクを抱え、モチベーションが下がってしまう人が出てくる可能性も考えられます。

また、下位2割の人のなかには適性のないポジションでの仕事で力を発揮できない状態なのかもしれません。

上位や中位の人たちが優秀過ぎるゆえに、下位にとどまってしまっている人もいるでしょう。

下位2割の人材を活用する際には、現状がどのようになっているのか把握することが大切です。

そのうえで本当に気づきがなく、自ら積極的に取り組む姿勢が見られないならば、適切に指示を出し、業務の進捗状況などを管理する必要があります。

難しい課題をいきなり与えるのではなく、小さくても成果が出そうな課題から取り組ませることでやる気を生み出すこともできます。

適切な質問を投げかけ、業務に関して理解を深めながら指示を確実にこなせるようにアプローチすることが大事です。

中位のグループへのアプローチと同様に1on1ミーティングやメンター制度などを取り入れ、不安を解消しながら業務が行えるようにサポートするようにしましょう。

↓メンター制度の内容やメリット、事例を紹介した記事はこちら↓

メンター制度とは?メリット・デメリット、導入事例を紹介

2:6:2の法則における注意点

2:6:2の法則は、どの組織であっても起こり得るものです。

例えば、下位の2割がいなくなったとしても残りの8割の人員がまた、2:6:2の割合で上位層と下位層に分かれます。

そのため、重要なことは、全体的な引き上げを行うことで中間6割の層の基準を上げていくことで、組織として2:6:2に分かれたとしても、全体的なレベル感を上げることは可能です。

2:6:2のそれぞれの層に合わせたマネジメントや教育を行うとともに、全体的な引き上げを行うような施策を講じることが重要です。

↓人材育成の方針や考え方に関して紹介した記事はこちら↓

人材育成の方針や考え方の重要性や策定方法、企業事例を紹介

おすすめのエンゲージメント向上ツール「THANKS GIFT」

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFTの資料ダウンロードページはこちらをクリックください

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

『THANKS GIFT』を活用し、中位6割下位2割を引き上げる組織を作りましょう

今回は、2:6:2の法則とそれぞれの層に向けたアプローチ方法について紹介しました。

チームの理想は、全員が常に活躍し高業績を叩き出すことですが、どんなに優秀な人材の集まりのグループであったとしてもそれは非常に難しいです。

2:6:2の法則のように組織はなってしまうという前提の元、従業員に対して必要な支援や環境を提供することが重要ですので、ぜひ組織づくりに上手く活用してみてください。

『THANKS GIFT』は、エンゲージメントを向上させる上で重要な理念浸透や社内コミュニケーションを活性化させる、Web社内報やサンクスカードなどの機能を搭載した社内コミュニケーションツールです。

『THANKS GIFT』を活用して従業員エンゲージメントや働きがいを向上させる取り組みを開始しませんか?

ぜひ、サービス紹介資料をダウンロードして、組織作りの活動に活用できそうかご確認ください。

エンゲージメントクラウド

『THANKS GIFT』の

資料ダウンロードはこちらから

- サービス資料に含んでいるもの

-

- 機能概要

- 導入企業インタビュー

- 料金体系

- サポート体制