1332 view

心理的安全性を高める方法とツールの活用術を紹介

チームの生産性向上や離職率低下に悩む企業が増える中、注目を集めているのが「心理的安全性」です。しかし、心理的安全性は目に見えないため、どのように測定し、改善すればよいのか分からないという声も少なくありません。

本記事では、心理的安全性を可視化・向上させるためのツールについて、選び方から具体的なサービス、導入のポイントまで詳しく解説します。組織の課題を明確にし、効果的な施策を実施したい人事担当者やマネージャーの方は、ぜひ参考にしてください。

もくじ

心理的安全性とは?

心理的安全性とは、組織やチームの中で自分の考えや気持ちを誰に対しても安心して発言できる状態のことです。

ハーバード大学の組織行動学者エイミー・エドモンドソン教授が1999年に提唱した概念で、メンバーが他者からの反応を過度に恐れたり、羞恥心を感じたりすることなく、自然体の自分でいられる環境を指します。

この概念が広く注目されるきっかけとなったのが、Googleが2012年から約4年間実施した「プロジェクト・アリストテレス」です。

この大規模な労働改革プロジェクトでは、生産性の高いチームを分析した結果、「心理的安全性は成功するチームの構築に最も重要なものである」という結論が導き出されました。

心理的安全性の高いチームでは、離職率の低下、収益性の向上、活発な発言や意見交換などのような効果が確認されています。

ツールによって心理的安全性を向上させることが必要な理由

心理的安全性は「目に見えない」「数値化しにくい」という特性があります。

そのため、知らぬ間に組織の心理的安全性が低下していたというケースも少なくありません。

ツールを活用することで、次のようなメリットが得られます。

客観的なデータに基づく現状把握

主観的な判断ではなく、定量的なデータで組織やチームの状態を正確に把握できます。

課題の特定と優先順位付け

どの部分に問題があるのか、何から手をつけるべきかが明確になります。

施策の効果測定

実施した施策が実際に効果を上げているかを定期的に測定し、改善サイクルを回せます。

経営層への説明責任

具体的な数値データがあることで、経営層に対して投資対効果を説明しやすくなります。

心理的安全性ツールの種類と特徴

心理的安全性を測定・向上させるツールは、目的や機能によっていくつかのタイプに分類されます。

サーベイ・アンケートツール

組織やチームの心理的安全性を定期的に測定し、可視化するツールです。

エドモンドソン教授が提唱する7つの質問をベースに、心理的安全性のレベルを数値化します。

主な機能

- 定期的なアンケート配信

- 心理的安全性スコアの算出

- 部署別・チーム別の比較分析

- 経年変化の追跡

- 集団分析レポートの自動生成

コミュニケーション活性化ツール

日常的なコミュニケーションを促進し、相互理解を深めることで心理的安全性を高めるツールです。

主な機能

- ピアボーナス(感謝の可視化)

- 1on1支援機能

- 雑談・アイスブレイク促進

- チーム内の情報共有

- 称賛・承認の文化醸成

総合型人材マネジメントツール

健康管理、労務管理、人材育成など、人事業務全般を統合的に管理できるシステムの一部として、心理的安全性の測定機能を提供するツールです。

主な機能

- 従業員情報の一元管理

- ストレスチェック機能

- エンゲージメント測定

- タレントマネジメント

- 人事KPIダッシュボード

心理的安全性を測定する7つの質問とは?

心理的安全性を測定する際の基準として、エドモンドソン教授が提唱する7つの質問が広く活用されています。

これらの質問に対して、チームメンバーが5段階(強くそう思う〜全くそう思わない)で回答することで、心理的安全性のレベルを定量化できます。

- チーム内でミスをすると、たいてい批判される(ミスを恐れずにチャレンジできる環境かを測定)

- チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える(率直なフィードバックができる関係性かを測定)

- チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある(多様性を受容できる環境かを測定)

- チームに対してリスクのある行動をしても安全である(新しい試みや提案がしやすい環境かを測定)

- チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい(相互サポートの文化があるかを測定)

- チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない(信頼関係が構築されているかを測定)

- チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる(個人の強みが発揮できる環境かを測定)

測定結果の解釈と活用

質問1、3、5は逆転項目となっており、「そう思わない」と回答するほど心理的安全性が高いと判断されます。一方、質問2、4、6、7は「そう思う」と回答するほど心理的安全性が高いと評価されます。

測定ツールを使用すると、これらの回答から総合スコアが算出され、組織全体の心理的安全性レベルや、部署別の比較、時系列でのトレンドなどの分析が可能になります。

心理的安全性ツールの選び方の5つのポイント

1.自社の課題と目的の明確化

まず、自社が心理的安全性に関してどのような課題を抱えているかを明確にしましょう。

課題例

- 離職率が高く、人材が定着しない

- チーム内のコミュニケーションが不足している

- 新しいアイデアや提案が出てこない

- ミスの隠蔽や報告の遅れが発生している

- エンゲージメントスコアが低い

課題によって、必要なツールのタイプも変わってきます。

測定から始めるのか、コミュニケーション活性化に注力するのか、優先順位を決めましょう。

2.測定機能の充実度

サーベイツールを選ぶ際は、以下の点をチェックしましょう。

- エドモンドソン教授の7つの質問に対応しているか

- 独自の質問項目を追加できるか

- 回答方法は柔軟か(Web・スマホ・紙など)

- 匿名性が確保されているか

- 回答率を高める工夫があるか

3.分析とレポート機能

測定したデータをどのように活用できるかも重要です。

部署別・チーム別の比較分析が可能か、時系列で比較できるか、視覚的に分かりやすいか、課題の優先順位付けをサポートする機能があるかなどを確認してください。

4.改善施策のサポート機能

測定だけでなく、実際に心理的安全性を高めるための機能も確認しましょう。

改善施策の提案や、専門家によるコンサルサービスの有無、研修コンテンツ・eラーニングコンテンツの有無などもご確認ください。

5. コストと運用負荷

初期費用と月額費用が主に発生する費用です。

実際に利用を開始してからの担当にかかる運用不可についても確認し、コストパフォーマンスや費用対効果についてもよく検証してください。

タイプ別おすすめの心理的安全性を測定・向上させるツール

〇測定・分析に強いツール

ラフールサーベイ

心理的安全性とエンゲージメントを同時に可視化できるツール。

ストレスチェック機能も備え、社員のメンタルヘルスを総合的に管理できます。

業種別の偏差値表示により、同業他社との比較も容易です。

Attuned

心理学に基づいた個人モチベーションの可視化と、心理的安全性評価アセスメントを提供。

6つの「リスクのある行動」を測定し、チームごとの心理的安全性スコアを0〜100のスケールで算出します。

モチベーションクラウド

従業員エンゲージメントと心理的安全性を総合的に測定。

パルスサーベイ機能により、週次〜月次で細かく組織状態をモニタリングでき、離職兆候の早期発見にも役立ちます。

〇コミュニケーション活性化に強いツール

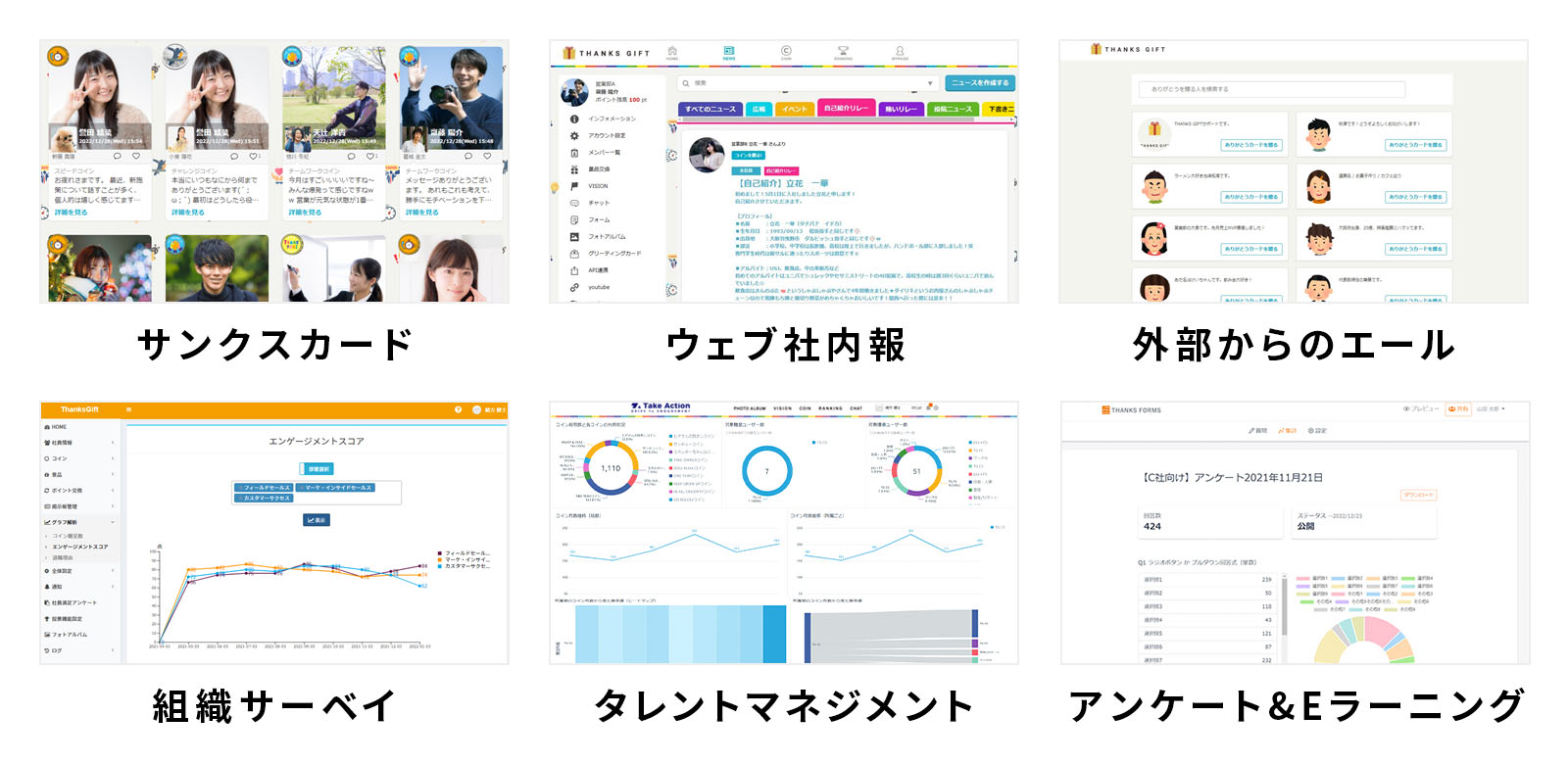

THANKS GIFT

感謝や称賛を可視化するピアボーナスツール。

日常的な「ありがとう」を伝え合うことで、相互理解と信頼関係を構築し、心理的安全性の基盤を作ります。

組織内のポジティブなコミュニケーションを促進します。

Colla

Slackと連携してコミュニケーションを活性化。

定期的な質問やお題の投げかけにより、カジュアルな雑談を促進し、テレワーク環境でも心理的距離を縮めます。

TUNAG

社内コミュニケーションとエンゲージメント向上を総合的にサポート。

1on1支援、サンクスカード、社内SNSなど、多様な機能で心理的安全性を高める環境づくりを支援します。

〇総合型人材マネジメントツール

カオナビ

タレントマネジメントシステムとして、人材情報の一元管理と心理的安全性向上を両立。

匿名式アンケートで本音を可視化し、従業員満足度調査やパルスサーベイで継続的にモニタリングできます。

SmartHR

労務管理をベースに、従業員サーベイ機能で心理的安全性を測定。

人事データと連携することで、どの部署・チームに課題があるかを素早く特定できます。

HRBrain

人事評価、目標管理、タレントマネジメントと連携した心理的安全性測定が可能。

OKRの設定により、チームの目標を明確化し、協力体制の強化を支援します。

心理的安全性ツール導入の流れ

STEP1:現状の課題を整理する

ツール導入前に、自社の現状を把握しましょう。

離職率、従業員満足度、組織診断の結果等の情報から、心理的安全性に関する具体的な課題を洗い出します。

STEP2:ツールを選定する

課題と予算に応じて、適切なツールを選びます。

複数のツールを比較検討し、無料トライアルやデモを活用して使い勝手を確認しましょう。

その際は、自社の課題解決に必要な機能の有無、予算、サポート体制、セキュリティ対策などをチェックしてください。

STEP3:導入と初回測定

ツールを導入し、まずは現状を測定します。

導入時には、従業員に対して導入目的や利用方法などを丁寧に説明し、利用しやすい環境を作ることが重要です。

アンケートに関しては、初回の測定結果がベースラインとなるため、できるだけ多くの従業員に回答してもらうことが重要です。

STEP4:結果分析と改善施策の立案

測定結果を分析し、優先的に取り組むべき課題を特定します。

部署・チーム別、職種別、事業所別のスコア、過去の結果などと比較するとともに、自由記述での定性情報などについても分析を行います。

分析結果をもとに、具体的な改善施策を立案してください。

STEP5:施策の実施とモニタリング

立案した施策を実行し、定期的にモニタリングします。

様々な施策を実行する中で、数値の変動を確認して、PDCAを回していきます。

パルスサーベイなどで短期的な変化を追跡しつつ、四半期〜半年ごとに本格的な測定を実施して効果を検証します。

心理的安全性が高い組織とぬるま湯組織との違い

心理的安全性が高い組織は、決して「馴れ合い」や「ぬるま湯」の組織ではありません。

むしろ、お互いを尊重しながらも、率直に意見をぶつけ合い、建設的な議論ができる環境です。

心理的安全性が高い組織

- 対立や意見の相違を恐れず、活発に議論する

- ミスを隠さず、早期に共有して解決する

- 高い目標に向かってチャレンジする

- お互いの成長を支援し合う

ぬるま湯組織

- 対立を避け、表面的な調和を優先する

- ミスを隠し、責任の所在を曖昧にする

- 現状維持を好み、リスクを取らない

- 個人の成長よりも居心地の良さを重視する

心理的安全性を高める上でのマネージャーの役割

心理的安全性を高めるうえで、マネージャーの役割は極めて重要です。

Googleの調査「Project Oxygen」では、最高の上司の条件として以下の8つの特徴が挙げられています。

- 専門知識を持った良いコーチである

- マイクロマネジメントをしない

- 部下の健康や成功に関心を示す

- 生産的であり、成果主義である

- 聞き上手で、積極的にコミュニケーションを取る

- メンバーのキャリア形成をサポートする

- ビジョンと戦略が明確である

- 技術的な専門知識をチームに還元している

これらの条件を満たすマネージャーの育成も、ツールと並行して進めることが重要です。

おすすめのエンゲージメント向上ツール「THANKS GIFT」

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFTの資料ダウンロードページはこちらをクリックください

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

サンクスカードや社内報などを通じて、従業員同士の関係を良好化したり、企業文化を浸透させることによって、心理的安全性が高まっていきます。

『THANKS GIFT』で感謝や賞賛のコミュニケーションを通して、心理的安全性を高めましょう

今回は、心理的安全性を高める方法や活用したいツールなどを紹介しました。

心理的安全性は、チームの生産性、イノベーション、従業員の定着率に直接影響する重要な要素です。

しかし、その「見えにくさ」ゆえに、適切なツールなしでは現状把握も改善も困難です。

従業員が高いパフォーマンスを発揮でき、かつ働きやすい環境を目指して様々な取り組みを行うようにしてください。

『THANKS GIFT』は、エンゲージメントを向上させる上で重要な理念浸透や社内コミュニケーションを活性化させる、Web社内報やサンクスカードなどの機能を搭載した社内コミュニケーションツールです。

『THANKS GIFT』を活用して従業員エンゲージメントや働きがいを向上させる取り組みを開始しませんか?

サービス紹介資料をダウンロードいただき、心理的安全性を高める仕組みとして活用できそうかご確認ください。