1367 view

サンクスカードツールの活用を浸透させる企業の施策事例を紹介

感謝や称賛を可視化し、組織のコミュニケーション活性化を実現するサンクスカードツール。

しかし、ツールを導入しただけでは組織に定着しないのが現実です。

今回は、実際にTHANKS GIFTを導入した企業の事例から、サンクスカードの運用において直面した課題、そして成功に導いた具体的な施策などについて紹介します。

もくじ

サンクスカードツール導入後に直面した課題

サンクスカードツールを導入した後に、直面した実際の課題を紹介します。

初期のログイン率・利用率の低さ

多くの企業が最初に直面するのが、ログイン率や利用率の低さです。

昭和産業 鹿島工場では「導入初期は特にログイン率を高めることに苦労しました」と振り返ります。

新しいツールの利用開始を告知しても、従業員はどのタイミングで利用すべきか分からず、なかなか活用してもらえませんでした。

現在は、様々な施策を実施しながら、少しずつ利用を広げているところです。

昭和産業 鹿島工場の導入事例:1年でサンクスカードの流通量が10倍に拡大!コミュニケーション活性化、MVVの浸透に繋がっている

強制感によるモチベーション低下

株式会社ビイサイドプランニングでは、手書きのサンクスカード時代、贈る枚数のノルマを設けたり、ランキング付けをしたりしたものの、「強制じみたことをするとモチベーションが下がる人もいました」と小森代表は語ります。

書く人は月間100〜200枚近く書く一方で、書かない人は余計に書かなくなってしまうという二極化が生じていました。

ビイサイドプランニング社の導入事例:「物心ともにいい会社」実現に向けた、15年に渡る組織文化の醸成方法とは?

インセンティブ設計の難しさ

サンクスカードのやり取りに、どのようにインセンティブを付与するかも悩ましい問題です。

株式会社サングでは、導入前に「コインを送った分だけでインセンティブを稼げてしまう」という印象が強く、一度導入を見送った経緯があります。

しかし、THANKS GIFTの担当者と打ち合わせを重ね、「インセンティブは目的の達成において必ず付与する必要はない」という説明を受けたことで、懸念を払拭できました。

サング社の導入事例:700名を超えて生じた店舗間の溝を理念に基づいた感謝のコミュニケーションで解消、強固なカルチャーづくりを実現。

サンクスカードツールの活用浸透の成功に導いた具体的な施策

サンクスカードツール導入後、様々な課題がありながらも活用を浸透させた企業の試作事例を紹介します。

トップダウンでの明確な目的共有と経営層の関与

組織にTHANKS GIFTを浸透させる上で、経営層の関与は極めて重要です。

株式会社新日本科学(従業員数1,071名)の永田代表は「トップが覚悟を持って取り組むことが何より重要」と断言します。

同社では毎月、役員を含む課長以上のメンバーを集めた経営理念会議で、各部門のサンクスカード贈呈枚数を報告に含めており、THANKS GIFTが経営理念の浸透に役立っていることを示しています。

株式会社サングでも、毎月の店長会議で、THANKS GIFTを導入した重要性や目的を繰り返し店長たちに伝えています。

「アルバイトや一般社員が盛り上げようとしても、お店のリーダー(店長)がそこに対して積極的でないと、なかなか浸透が進まない」という認識のもと、店長や幹部のメンバーからまず落とし込んでいくことを大事にしています。

新日本科学社のトップインタビュー:【上場企業社長インタビュー】新日本科学代表取締役会長兼社長、永田良一様

サング社の導入事例:700名を超えて生じた店舗間の溝を理念に基づいた感謝のコミュニケーションで解消、強固なカルチャーづくりを実現。

週次・月次での定量的な利用状況の可視化と共有

データに基づいた振り返りと改善も効果的です。

昭和産業 鹿島工場では、週次の管理職以上が参加する会議の中で、部署別のコイン贈呈数を報告するとともに、1枚もコインを受領していない人のリストを定期的に管理職に報告しています。

これにより、サンクスカードを送る枚数を意識してもらうと同時に、多くの人に関わってもらえるよう管理職に働きかけました。

その結果、導入初期は月200枚強だったサンクスカードの流通数が、直近では月2,500枚弱と10倍以上に拡大しています。

株式会社バルセロナでも、週に一度キャストの贈呈数を集計し、月に一度、各店舗の贈呈数も公表しています。

「店舗ごとの結果が分かるため、他店舗より贈呈数が少ないと『もっと送らなきゃ』と思ってくれるスタッフも出てきました」と黒谷様は効果を実感しています。

昭和産業 鹿島工場の導入事例:1年でサンクスカードの流通量が10倍に拡大!コミュニケーション活性化、MVVの浸透に繋がっている

バルセロナ社の導入事例:離職率が10%改善したTHANKS GIFT活用法とは?

理念・バリューに紐づけたコイン設計

THANKS GIFTの特徴的な機能として、企業の理念やバリューに紐づけたオリジナルコインを作成できる点があります。

HITO病院では、理念に紐付けた4種類の「Valueコイン」を設計し、そのコインに該当する行動に対してサンクスカードを送れるようにしました。

これにより、日々のライトなコミュニケーションの中に理念を落とし込むことができ、カルチャーづくりを実現しています。

日本新薬株式会社でも、「NS Mind」策定後、コインを「自分に本気コイン」「相手に本気コイン」「社会に本気コイン」に置き換え、MVVの浸透に活用しています。

石川記念会HITO病院の導入事例:感謝や称賛のやりとりを通して、チーム力・心理的安全性を高め、職員の「いきるを支える。」環境を整える

日本新薬株式会社の導入事例:ウェルビーイング推進とTHANKS GIFT活用に関する取り組み事例

サンクスカードを送るハードルを下げる工夫

利用のハードルを下げることも重要な施策です。

株式会社ホテル小柳では、メッセージを付けずコインだけでも送付できる運用にしています。

鈴木様は「メッセージを付ける場合は、文字を入力することの工数や心理的なハードルがあるため、極力ハードルを低くして気軽にコインを送ってもらえるようにしています」と説明します。

株式会社ビイサイドプランニングでも、ノルマを廃止し、「贈る内容にこだわらなくて良い」と伝えた結果、やり取りが活発化しました。

「枚数が少なくてもいい、贈る内容もどんな些細なことでも構わない、といったスタンスを取ったことで、利用するハードルも下がった」と小森代表は振り返ります。

ホテル小柳の導入事例:第三の報酬として導入を決定。社内ポイント制度の新設、キャンペーン施策で利用率が増加

ビイサイドプランニング社の導入事例:「物心ともにいい会社」実現に向けた、15年に渡る組織文化の醸成方法とは?

習慣化のための時間設定

日常業務の中にTHANKS GIFTを開く時間を組み込むことで、習慣化を促進できます。

株式会社ビイサイドプランニングでは、「ありがとうタイム」という取り組みが効果的でした。

出社してから10分間、メッセージを読んだり、他の人のやり取りや掲示板での誕生日ブログを見たり、毎日THANKS GIFTを開く時間を設けることで習慣化に成功しています。

株式会社新日本科学の永田代表は「3日坊主でも良いのでとにかくサンクスカードを1日1枚送ってもらう、それを50日続ければ、いつの間にか感謝を伝えることが自分自身の習慣となっているはずです」とアドバイスしています。

若手・新入社員を巻き込んだプロジェクト化

若手社員を運用の中心に据えることで、組織への浸透を図る手法も効果的です。

HITOMIOテクノロジーズでは、毎年、各年度ごとの新入社員のチームで、会社が重要視している課題に取り組む活動を行っており、THANKS GIFTの活性化もそのテーマの1つにしています。

若手チームが、THANKS GIFTを活用して自社のPURPOSE・VISION・VALUEをどのように浸透させるか、コミュニケーションをどう活性化させるのかを考えて取り組んでおり、1年に3回ほど活動報告を行うことで、全社での活用に繋がっています。

HITOMIOテクノロジーズの導入事例:会社が拡大する中で横の繋がりを強化するために導入。感謝や賞賛を伝え合うことが会社の文化に。

掲示板を活用した多様なコンテンツ発信

社内掲示板を積極的に活用することで、THANKS GIFTへのログイン頻度を高められます。

昭和産業 鹿島工場では、最初は管理職が他の管理職を紹介する他己紹介リレー企画を行い、その後協力会社の紹介、メンバーの他己紹介企画など、人にスポットを当てた企画を実施しました。

業務連絡やイベント報告などの業務に関する投稿から、工場長同士の指相撲対決などエンタメチックな投稿に至るまで、様々な情報を投稿しながら、定期的にログインしてもらう仕掛け作りを行っています。

HITO病院の上田様は「業務から離れた、人となりが伝わるような内容が反応率や数値が高いという傾向にあります」と分析しており、親しみやすいコンテンツが効果的であることを示しています。

キャンペーン施策による活性化

ホテル小柳の事例では、普段あまり利用頻度が高くない方や長らくログインしていない方向けに、一定期間中にコインを送る・もらうことで、通常もらえる社内ポイントの数倍もらえるようなキャンペーンを実施し、利用を促しています。

株式会社バルセロナでは、月に20枚の贈呈目標とブログ・インスタの更新目標をともに達成すると、キャストの売上がプラスされるという制度を設けています。

また、月に一回は通常の5倍のポイントがもらえる「プレミアムコイン」を送ることをノルマとし、それに対してスタッフがチェックと声掛けを徹底しています。

表彰制度との連携

THANKS GIFTの活用度合いを表彰することも、モチベーション向上に繋がります。

HITOMIOテクノロジーズでは、年に4回実施している全社総会の中で、サンクスカードの活用度合いに応じて表彰する制度を設けています。

小泉代表は「表彰制度があることでサンクスカードをより活用しようというモチベーションが醸成されているのでは無いか」と考えています。

株式会社サングでも、THANKS GIFTコインの贈呈獲得数が多かったメンバーと代表の食事会を開いており、そういった中でTHANKS GIFTの利用価値や現状の課題感を共有してもらう場を設けています。

おすすめのサンクスカードツール「THANKS GIFT」

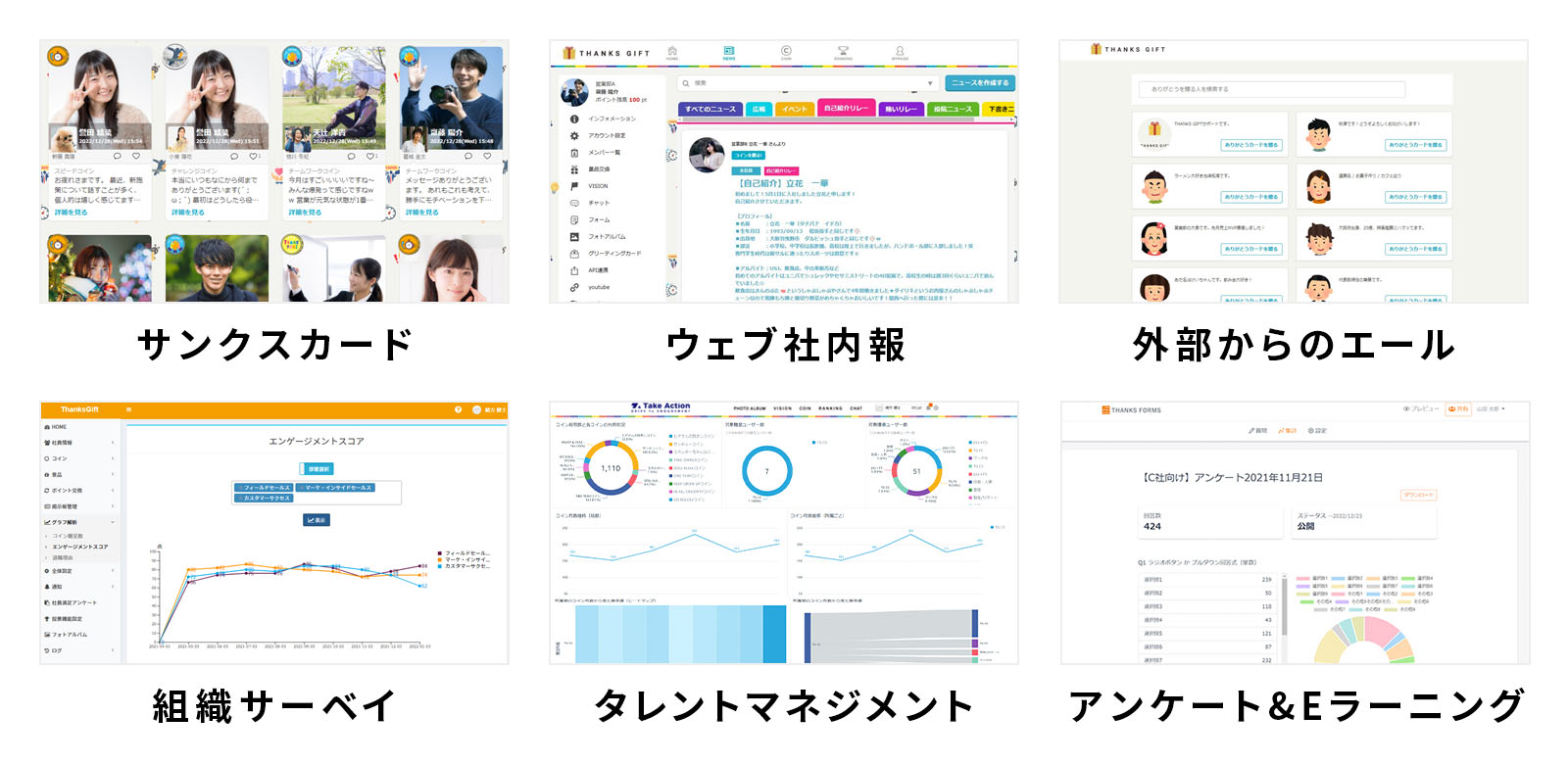

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

「THANKS GIFT」でサンクスカードの運用の効果を最大化しましょう

今回は、実際にTHANKS GIFTを導入した企業の事例から、サンクスカードの運用において直面した課題、そして成功に導いた具体的な施策などについて紹介しました。

THANKS GIFTの導入から定着、そして組織変革に至るまでには、様々な課題と向き合い、それを乗り越えるための工夫が必要です。

しかし、多くの企業事例から見えてきたのは、以下のような成功の共通パターンです。

- 経営層の明確なコミットメントと目的の共有

- データに基づいた振り返りと改善の継続

- 利用のハードルを下げる設計と運用

- 理念・バリューとの連動による意味づけ

- 習慣化のための仕組みづくり

- 多様なコンテンツによる継続的な関心喚起

- 表彰やインセンティブによるモチベーション維持

これらの施策を複合的に実施することで、単なるツール導入に終わらず、感謝や承認を伝え合う組織文化の醸成、理念の浸透、コミュニケーションの活性化、そして離職率の改善といった具体的な成果に繋がっています。

サンクスカードツールを新しく活用し始めたい、現状のツールから移行したいという企業におすすめなのが「THANKS GIFT」です。

累計650社以上に導入されており、モチベーション管理・組織サーベイ・WEB社内報などのカテゴリーで顧客満足度No.1をいただいているサンクスカードツールです。

従業員数十名から数万規模の企業様に導入いただいており、専用のサポート担当が初期の導入・設定、運用後も定期的にフォローいたします。

まずは、「THANKS GIFT」のサービス紹介資料をダウンロードください。