2157 view

サンクスカードが「苦痛」と感じられる7つの理由と運用改善のポイントを紹介

「社内のコミュニケーション活性化のために導入したサンクスカードが、社内に浸透しない」というような悩みを抱えている人事担当者の方は少なくありません。

サンクスカードは本来、職場に感謝の文化を醸成し、社員のモチベーションを高めるための施策です。

しかし、運用方法を誤ると「書くのが苦痛」「気持ち悪い」「形だけの制度」と、逆効果になってしまうケースが後を絶ちません。

本記事では、サンクスカードが「苦痛」と感じられる根本原因と社員が本当に喜ぶ感謝文化の作り方を紹介します。

もくじ

サンクスカード苦痛問題の実態

近年、サンクスカードを導入する企業は急速に増えています。

コミュニケーション活性化や従業員エンゲージメント向上を目的として、多くの組織が感謝を可視化する仕組みを取り入れています。

しかし、その一方で「導入したものの定着しない」「社員から苦痛だと言われる」という声も増加しています。

導入当初は盛り上がっても、数ヶ月後には誰も書かなくなってしまう「3ヶ月の谷」と呼ばれる現象も知られています。

なぜ「感謝」が「苦痛」に変わるのか

本来ポジティブであるはずの「感謝を伝える」という行為が、なぜ負担になってしまうのでしょうか。

その背景には、以下のような構造的な問題があります。

- 義務化によるプレッシャー:「月○枚必須」などのノルマ設定

- 評価制度との紐付け:カード枚数が人事評価に影響する仕組み

- 形式的な運用:心のこもらないテンプレート文章の氾濫

- 人間関係の可視化:カード交換の偏りによる疎外感

- 性格・文化との不適合:感情表現が苦手な人への配慮不足

これらの問題が複合的に絡み合うことで、サンクスカードは「感謝のツール」から「業務負担」へと変質してしまいます。

世代・職種によるサンクスカードへの受け止め方の違い

興味深いことに、サンクスカードへの反応は世代や職種によって大きく異なります。

世代別の傾向

- 20代(Z世代):デジタルツールには抵抗が少ないが、公開される感謝メッセージに恥ずかしさを感じる層もいる

- 30〜40代(ミレニアル世代):制度の意義は理解するも、業務の忙しさから負担に感じやすい

- 50代以上(ベテラン層):「馴れ合い文化」と捉え、「気持ち悪い」と拒否反応を示すケースもある

職種別の傾向

- 営業・接客職:人とのコミュニケーションに慣れており、比較的受け入れやすい

- 技術職・研究職:内向的な性格の人が多く、感情表現を強制されることに抵抗を感じやすい

- 製造・現場職:忙しい業務の合間にカードを書く時間的余裕がなく、負担に感じやすい

このように、一律の運用方法では全員が満足する制度にはなりにくいです。

サンクスカードが「苦痛」になる7つの根本原因

ここからは、サンクスカードが苦痛と感じられる具体的な原因を、心理学的・組織行動学的な視点から深掘りしていきます。

1.義務化・ノルマ化による本末転倒

最も多い失敗パターンが、サンクスカードの義務化です。

「月に最低5枚は書かなければならない」「週1枚は必須」といったノルマを設定すると、感謝は「自発的な気持ち」から「やらされる作業」へと変わってしまいます。

心理学では、これを「アンダーマイニング効果」と呼びます。

本来、内発的動機(自分の意志)で行っていた行動に対して、外発的動機(報酬や罰)を与えると、かえってモチベーションが低下してしまう現象です。

感謝を伝えたいという純粋な気持ちは内発的動機によるものです。

しかし「書かないと上司に怒られる」「ノルマを達成しないと評価が下がる」という外発的動機が加わると、本来の感謝の気持ちが失われてしまいます。

2. 評価制度との紐付けによるプレッシャー

義務化と並んで問題なのが、サンクスカードの枚数や内容を人事評価に反映させる仕組みです。

一見、カードを書くインセンティブになるように思えますが、これは大きな落とし穴です。

評価と紐付けると、以下のような問題が発生します。

- 上司に対する「お世辞カード」が増える

- 評価者の目を気にした不自然なカード交換

- 人事評価を意識した戦略的なカード配布

- 本当に感謝したい人ではなく、評価に影響する人を優先

感謝は本来、純粋な気持ちから生まれるものです。

それが「評価を上げるための道具」になって、手段が目的化してしまう可能性があります。

3. 形式的なテンプレート文章の氾濫

義務化の結果として生まれるのが、心のこもらない形式的なメッセージです。

よく見かける典型的なテンプレート文章:

- 「いつもお疲れ様です。これからもよろしくお願いします」

- 「先日は助けていただきありがとうございました」

- 「○○さんのおかげでプロジェクトが進みました。感謝しています」

一見問題なさそうに見えますが、これらの文章には具体性がありません。

誰にでも当てはまる内容で、「本当に感謝しているのか?」という疑問が残ります。

4. 社内の人間関係の可視化による重圧

サンクスカードには、思わぬ副作用があります。それは、社内の人間関係が可視化されてしまうことです。

多くのサンクスカードシステムでは、誰が誰にカードを送ったかが全社員に公開されます。これにより、以下のような問題が生じます。

- 特定の人同士だけでカードを交換している(仲良しグループの可視化)

- 一部の人気者にカードが集中し、もらえない人が目立つ

- 部署間の交流の偏りが明らかになる

- 新入社員や異動者がカードをもらえず孤立感を感じる

特に深刻なのは、「カードをほとんどもらえない人」が生まれることです。

感謝の文化を醸成するはずのサンクスカードが、逆に「自分は職場で価値がないのではないか」という感情を生み出してしまうのです。

5. 内向的な性格・文化との不適合

サンクスカード制度には、実は性格や文化的背景によって向き不向きがあります。

すべての人が、感情を言葉にすることが得意なわけではありません。

内向的な性格の人、感情表現が苦手な人、公の場で褒められることが恥ずかしいと感じる人などにとって、サンクスカードは大きな心理的ハードルとなります。

6. 業務時間の圧迫感

非常に現実的な問題として、サンクスカードを書く時間がないという声も多くあります。

特に繁忙期や納期直前の時期には、カードを書く時間的・精神的余裕がありません。

また、週次や月次でカードを書くことが習慣化すると、それ自体がToDoリストの一項目となり、心理的負担になります。

本来、サンクスカードは業務を円滑にするための施策のはずが、逆に本業の妨げになってしまっては本末転倒です。

7. トップダウンでの強制導入

多くの失敗事例に共通するのが、経営層や人事部門が一方的に決定し、現場に押し付ける形で導入されたことです。

特に経営層が参加していない、または形だけの参加の場合、社員からは「上の自己満足」「流行りの施策を取り入れただけ」と見なされてしまいます。

制度設計の段階から現場の社員を巻き込まなかったことで、「自分たちの制度」という意識が生まれません。

結果として、受動的な参加にとどまり、運用が定着しにくくなります。

苦痛にならないサンクスカード運用改善の7つの鉄則

ここまでの失敗原因と成功事例を踏まえ、サンクスカードを苦痛にしないための具体的な運用ルールを7つの鉄則としてまとめます。

鉄則1:従業員が参加したくなるような環境を醸成する

- 「月○枚必須」といったノルマは設けない

- 参加しないことで不利益を被らないことを明言する

任意制にすると利用率が下がるのでは、という心配があるかもしれません。

義務をなくした方が自発的な参加が増えるケースもあります。

鉄則2:目的とメリットを明確に伝える

なぜサンクスカードを導入するのか、丁寧に説明すること。

導入時に伝えるべきこと

- 組織としてどんな課題があり、なぜこの施策が必要なのか

- 個人にとってどんなメリットがあるのか(心理的報酬、人間関係の改善など)

- 強制ではなく、あくまで感謝を伝えやすくするツールであること

- 他社の成功事例や、心理学的な根拠

「とりあえず流行ってるから導入する」では、社員の理解と共感は得られません。

導入の目的や想定される利用シーン等を明確にすることが、主体的な参加を促します。

また、導入後も定期的に目的を再確認する場を設けることが重要です。

鉄則3:質を重視し量を求めない

質の高いサンクスカードとは、「具体的なエピソードが書かれている」「その人の行動や成果を具体的に描写している」「感謝の理由が明確」「受け取った側がちゃんと見てくれていると感じられる内容」のことです。

- 悪い例:「いつもお疲れ様です。これからもよろしくお願いします」

- 良い例:「先週の会議で、データ分析の結果をわかりやすくグラフ化してくれたおかげで、クライアントの理解がスムーズに進みました。あなたの資料作成スキルにいつも助けられています。ありがとう!」

テンプレート文化から脱却するために、良い例・悪い例を社内で共有することも有効です。

鉄則4:段階的な導入とPDCA

いきなり全社展開せず、小規模なトライアルから始めるという選択肢を取ることも良い方法です。

最初から完璧な制度を目指すのではなく、現場の声を聞きながら進化させていく姿勢が大切です。

鉄則5:経営層が率先垂範する

トップ自らが本気で取り組む姿勢を見せることが重要です。

「やらされ感」を最も感じるのは、経営層が参加していない、または形だけの参加をしている時です。

トップが本気で浸透をさせる気がなければ、現場にもなかなか浸透しません。

鉄則6:否定的な意見も受け入れる

心理的安全性を確保するためには、「サンクスカードが苦手」と言える雰囲気や、参加しない人を責めないような空気感を作ることも重要です。

全員が賛成する施策など存在しません。

反対意見を排除するのではなく、なぜそう感じるのかを理解し、改善につなげる姿勢が重要です。

鉄則7:文化醸成には時間がかかると理解する

短期的な成果を求めず、長期的な視点を持つことが必要で、感謝文化の定着には最低でも1〜2年はかかります。

よくある失敗パターンとしては、「3ヶ月で成果が出ないからと諦める」「経営層が飽きて次の施策に移ってしまう」などです。

文化は一朝一夕には作れません。

焦らず、地道に継続することが最も重要です。

おすすめのサンクスカードツール「THANKS GIFT」

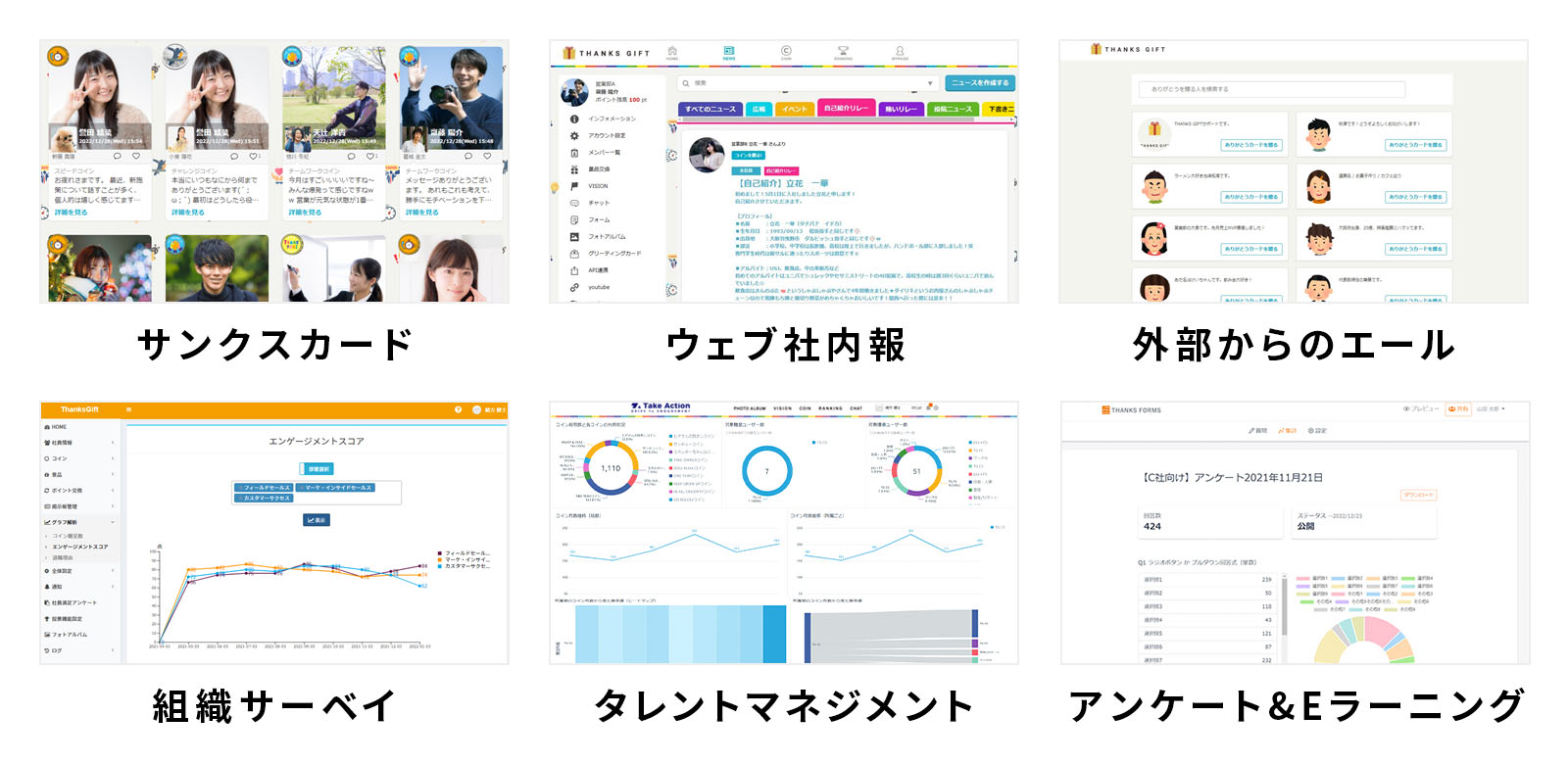

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

「THANKS GIFT」でサンクスカードの運用の効果を最大化しましょう

今回は、サンクスカードをこれから導入する企業の皆様に向けて、従業員側と管理者側それぞれの使い方について紹介しました。

サンクスカードツールを新しく活用し始めたい、現状のツールから移行したいという企業におすすめなのが「THANKS GIFT」です。

累計650社以上に導入されており、モチベーション管理・組織サーベイ・WEB社内報などのカテゴリーで顧客満足度No.1をいただいているサンクスカードツールです。

従業員数十名から数万規模の企業様に導入いただいており、専用のサポート担当が初期の導入・設定、運用後も定期的にフォローいたします。

まずは、「THANKS GIFT」のサービス紹介資料をダウンロードください。

弊社営業担当より、サービスの活用方法や貴社の課題に似た活用事例などをお伝えさせていただきます。