2285 view

サンクスカードの理想的な担当者の条件と運用ポイントを紹介

近年、多くの企業でサンクスカードの活用が注目を集めています。

従業員同士が感謝の気持ちを伝え合うこの仕組みは、職場のコミュニケーション活性化やエンゲージメント向上に大きな効果をもたらします。

しかし、サンクスカードを導入しただけで自動的に効果が生まれるわけではありません。

サンクスカード制度の成否は、運用を担当する人材の選定と、その担当者の取り組み方に大きく左右されます。

今回は、サンクスカード制度の導入を検討している企業、既に運用を開始している企業に向けて、理想的な担当者像と効果的な運用のポイントを紹介します。

もくじ

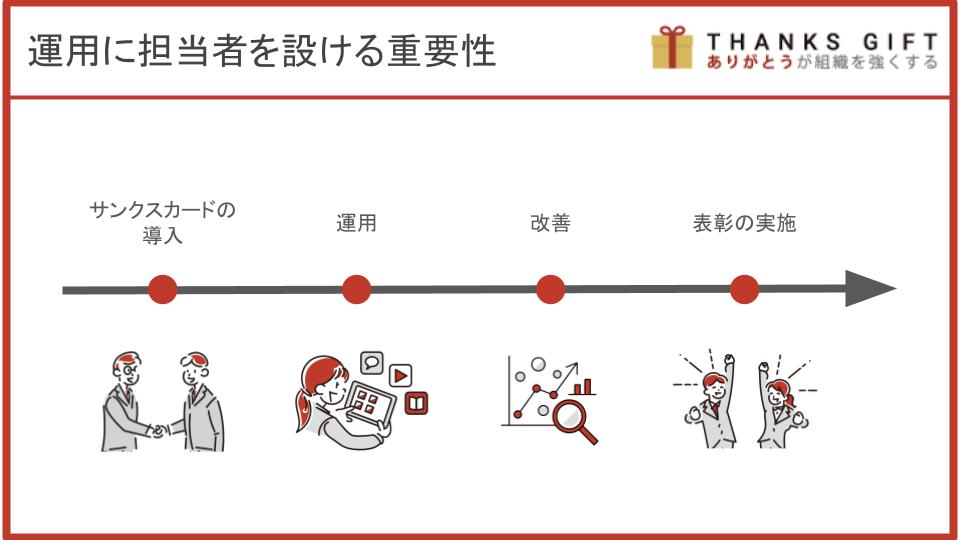

サンクスカードの運用に担当者を設ける重要性

サンクスカード制度は一見シンプルな仕組みに見えますが、実際の運用には多くの要素が関わります。

サンクスカードの導入や運用、改善、表彰の実施など、継続的な取り組みが必要です。

これらは、担当者を設けて運用を推進しなければ、会社全体に活用が広まりません。

また、データの正確な収集と分析による改善施策の実行、参加者からのフィードバックの収集と対応、制度の浸透と定着の促進といった効果も期待できます。

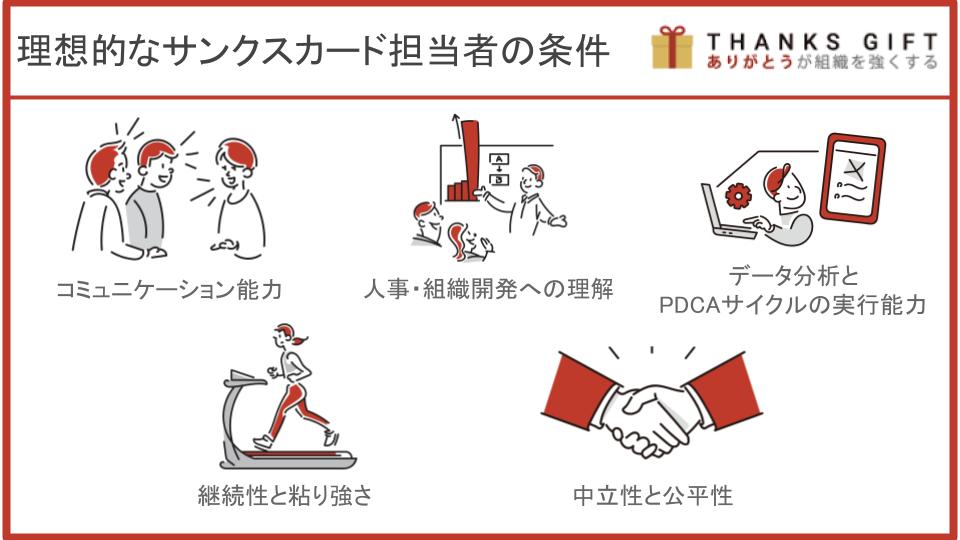

理想的なサンクスカード担当者の条件

サンクスカードを運用する上で、担当者に求められる能力やスキルを紹介します。

コミュニケーション能力に長けている

サンクスカード制度の核心は、人と人とのコミュニケーションです。

担当者自身が優れたコミュニケーション能力を持ち、他の従業員と良好な関係を築けることが重要です。

特に重要なのは、参加者の意見や要望を丁寧に聞き取る傾聴力です。

制度に対する不安や改善提案を受け止め、適切に対応することで、参加者の信頼を得ることができます。

同時に、制度の意義や運用方法を分かりやすく伝える説明力も必要です。

また、部署間の調整や問題解決を円滑に進める調整力も求められ、異なる部署の利害関係を調整し、全社的な視点で制度を運用する能力が重要です。

人事・組織開発への理解がある

サンクスカード制度は単なるイベントではなく、組織文化の改革や従業員エンゲージメントの向上を目的とした戦略的な取り組みです。

担当者には、人事制度や組織開発に対する基本的な理解が必要です。

従業員満足度やエンゲージメントの重要性を理解し、なぜサンクスカード制度がこれらの向上に寄与するのかを説明できることが大切です。

データ分析とPDCAサイクルの実行能力

効果的な運用には、データに基づいた改善が欠かせません。

担当者は収集したデータを分析し、制度の効果を測定して継続的な改善を行う能力が必要です。

そして、PDCAサイクルを実践する習慣を身につけ、計画→実行→評価→改善のサイクルを継続的に回すことが重要です。

継続性と粘り強さ

サンクスカード制度の定着には時間がかかります。

最初は参加率が低い場合もありますが、担当者は諦めずに継続的に取り組む姿勢が重要です。

長期的な視点で取り組み、短期的な結果に一喜一憂せず、制度の浸透には時間がかかることを理解して運用することが大切です。

大きな変化ではなく、小さな改善を積み重ねる忍耐力も必要です。

日々の小さな工夫や改善が、やがて大きな成果につながることを信じて継続することが重要です。

中立性と公平性

サンクスカードの集計や表彰において、担当者は中立的で公平な立場を保つ必要があります。

特定の部署や個人に偏った対応をしないよう、常に客観的な視点で制度を運用することが求められます。

これにより、参加者全員が制度に対して信頼感を持ち、安心して参加できる環境を作ることができます。

サンクスカードの担当者の配置パターン

企業の規模や組織構造によって、担当者の配置パターンは様々です。

人事部門に専任または準専任の担当者を配置するのが最も一般的なパターンです。

この方法では、人事制度全体との連携が図りやすく、組織横断的な視点で運用できるというメリットがあります。

また、各部門から持ち回りで担当者を選出する方法もあります。

ただし、この方法では継続性の面で課題があるため、しっかりとした引き継ぎの仕組みを整備する必要があります。

導入初期のみ、各部門から導入を推進するメンバーを募り、その後運用が安定したら、人事や経営に関する部門にその機能を集約するという企業も多いです。

企業によっては、新卒や若手メンバーにサンクスカードの運用を推進するプロジェクトを任せ、横断的なコミュニケーションを取る機会やプロジェクトを推進する機会を提供する企業もあります。

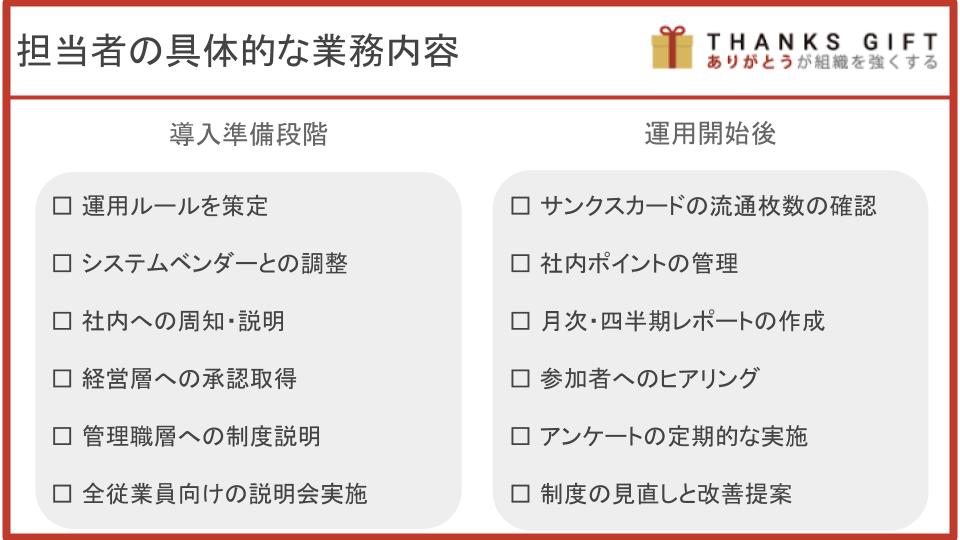

サンクスカードの運用における担当者の具体的な業務内容

サンクスカードの運用において、担当者の具体的な業務内容を紹介します。

導入準備段階

制度の目的と期待効果を明確にし、運用ルールを策定します。

システムベンダーとの調整も行います。

同時に、社内への周知・説明も重要な業務です。

経営層への説明と承認取得から始まり、管理職層への制度説明、全従業員向けの説明会実施まで段階的に進めます。

運用開始後

運用が開始されると、日常的な運用業務が発生します。

サンクスカードの流通枚数の確認や社内ポイントの管理などを継続的に実施します。

月次・四半期レポートの作成により、制度の効果を可視化し、表彰制度の実施により参加者のモチベーション維持を図ります。

さらに重要なのは、継続的な改善活動です。

参加状況を常にモニタリングし、参加者へのヒアリングやアンケートを定期的に実施します。

得られた情報を基に制度の見直しと改善提案を行い、他部門との連携強化を図ることで、制度の効果を継続的に向上させていきます。

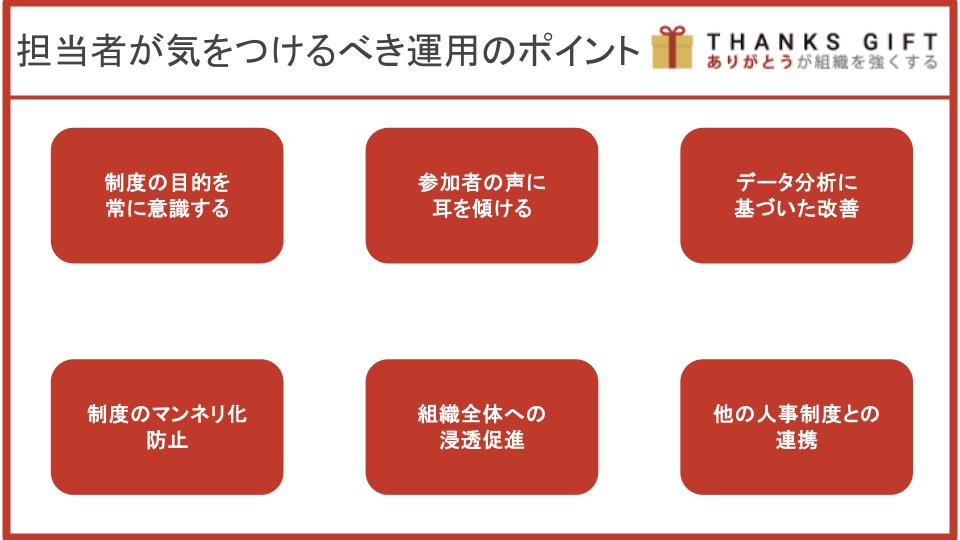

サンクスカードの担当者が気をつけるべき運用のポイント

サンクスカードの担当者が気をつけるべき運用のポイントを紹介します。

制度の目的を常に意識する

日々の業務に追われがちですが、担当者は常に制度の本来の目的を意識し、それに向かって運用を行うことが重要です。

定期的に目的を再確認し、効果測定と目的達成度の評価を行います。

また、運用が目的から逸れていないかを定期的にチェックし、必要に応じて軌道修正を行うことが大切です。

参加者の声に耳を傾ける

制度の改善には、実際に参加している従業員の声が不可欠です。

担当者は積極的にフィードバックを収集し、制度に反映させる姿勢が大切です。

効果的なフィードバック収集には様々な方法があります。

定期的なアンケートを実施することで、参加者の満足度や改善要望を体系的に把握できます。

非公式な意見交換の場を設定することで、よりリラックスした雰囲気で率直な意見を聞くことができます。

管理職を通じた間接的な情報収集や、社内SNSやメッセージツールでの意見収集も効果的です。

データ分析に基づいた改善

感覚的な判断ではなく、データに基づいた客観的な分析を行い、改善施策を検討することが重要です。

重要な分析指標として、参加率の推移を継続的に追跡することで、制度の浸透度合いを測定できます。

部署別・役職別の参加状況を分析することで、参加に偏りがないかを確認できます。

カードの内容分析では、感謝の種類や頻出キーワードなどを分析することで、組織の傾向を把握できます。

さらに、従業員満足度調査との相関分析を行うことで、制度の効果を定量的に測定できます。

制度のマンネリ化防止

長期間の運用により制度がマンネリ化することを防ぐため、定期的な刺激や変化を加えることが必要です。

マンネリ化防止の施策として、季節やイベントに合わせた特別企画を実施することで、参加者の関心を維持できます。

表彰方法の変更や新しい賞の創設により、新鮮さを保つことができます。

組織全体への浸透促進

制度を組織全体に浸透させるには、経営層や管理職の理解と協力が不可欠です。

担当者は継続的に関係者との連携を図る必要があります。

浸透促進のポイントとして、経営層への定期的な報告と成果共有により、トップダウンでのサポートを得ることが重要です。

管理職向けの研修やフォローアップを実施することで、現場での推進力を高めることができます。

他の人事制度との連携

サンクスカードを単独で運用するのではなく、他の人事制度との連携を図ることで、より大きな効果を期待できます。

連携可能な制度として、人事評価制度との連動により、サンクスカードの受領状況を評価の参考情報として活用できる他、表彰制度との関連付けることによって、サンクスカードの取り組みへの参加意欲を高められます。

サンクスカードの運用においてよくある課題と対処法

サンクスカードの運用においてよくある課題と対処法を紹介します。

参加率が上がらない問題

参加率が上がらない原因として、制度の意義が理解されていない、時間的な負担感がある、効果が実感できないといった要因が考えられます。

これらに対する対処法として、制度の価値を再度分かりやすく説明し、参加することのメリットを具体的に示すことが重要です。

簡易な参加方法を検討し、参加への障壁を下げる工夫も効果的です。

小さな成功体験を創出し、参加者が制度の効果を実感できる機会を作ることも大切です。

特定の人に偏りがちな問題

目立つ人や人気のある人にカードが集中し、部署間の交流不足により偏りが生じることがあります。

この問題への対処法として、部署間交流の促進施策を実施し、普段接点のない部署間でのコミュニケーションを促進します。

多様な貢献の価値を伝える教育を行い、目立たない貢献も評価されるべきであることを浸透させます。

形式的な運用になってしまう問題

ルーティンワーク化により制度が形骸化し、担当者の負担過多や制度の目的意識の希薄化が生じることがあります。

この問題への対処法として、定期的に制度の目的を再確認し、なぜこの制度が重要なのかを思い出す機会を作ります。

運用方法を定期的に見直し、より効果的な方法がないかを検討します。

担当者のサポート体制を強化し、一人で全てを抱え込まないような仕組みを整備することも重要です。

【関連記事】サンクスカードツール・アプリ比較21選。特徴、効果まとめ

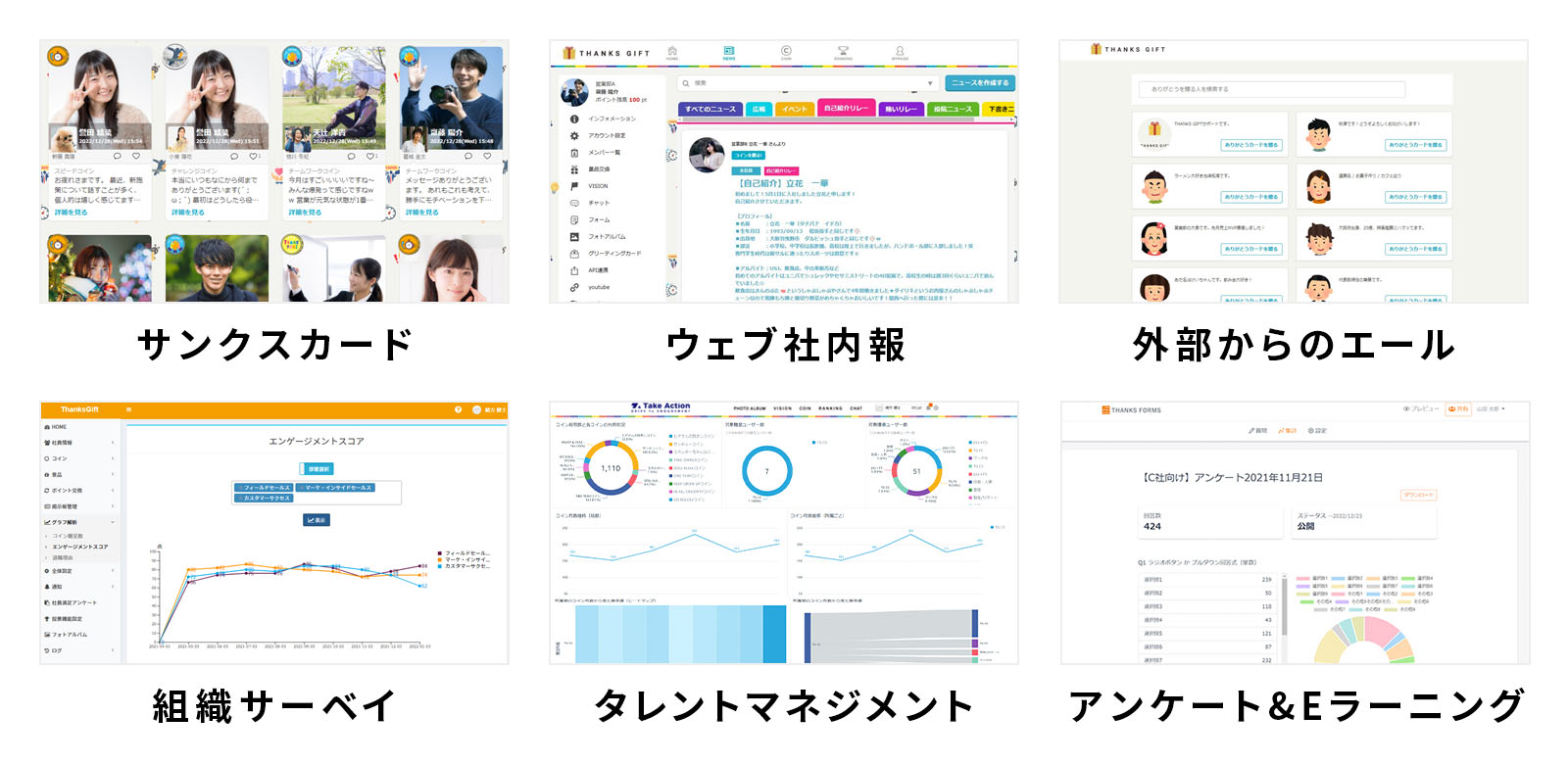

おすすめのサンクスカードツール「THANKS GIFT」

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

サンクスカード運用のお困りごとは、『THANKS GIFT』にご相談ください

今回は、サンクスカードの導入を検討している企業、既に運用を開始している企業に向けて、理想的な担当者像と効果的な運用のポイントを紹介しました。

サンクスカード制度の成功は、適切な担当者の選定と効果的な運用にかかっています。

担当者は制度の目的を常に意識し、参加者の声に耳を傾け、データに基づいた改善を継続的に行うことが重要です。

また、組織全体への浸透促進や他の人事制度との連携を図ることで、制度の効果を最大化できます。

『THANKS GIFT』は、エンゲージメントを向上させる上で重要な理念浸透や社内コミュニケーションを活性化させる、Web社内報やサンクスカードなどの機能を搭載した社内コミュニケーションツールです。

『THANKS GIFT』を活用して、感謝や称賛のコミュニケーションを増やして、社内コミュニケーションを活性化させませんか?

ぜひ、サービス紹介資料をダウンロードいただき、サービスの機能や成功事例などをご確認ください。