5597 view

建設業の深刻な人手不足の現状と原因、具体的な対策と事例まとめ

少子高齢化や建設需要の増加などを受けて、建設業界では人手不足の状況に陥っている企業が多くあります。

また、建設業では離職率も高いため、せっかく入社してくれても一人前になるまで育てたら転職してしまうことも少なくありません。

今回は。建設業界における人手不足の現状や原因、対策・事例などを紹介します。

もくじ

【結論】おすすめの離職防止ツール

結論、建設業界における離職防止ツールとしておすすめなのは、『THANKS GIFT』です。

離職防止ツールは、従業員のコンディションやモチベーションの低下を一早く検知できる仕組みと従業員エンゲージメントを向上させる機能が必要です。

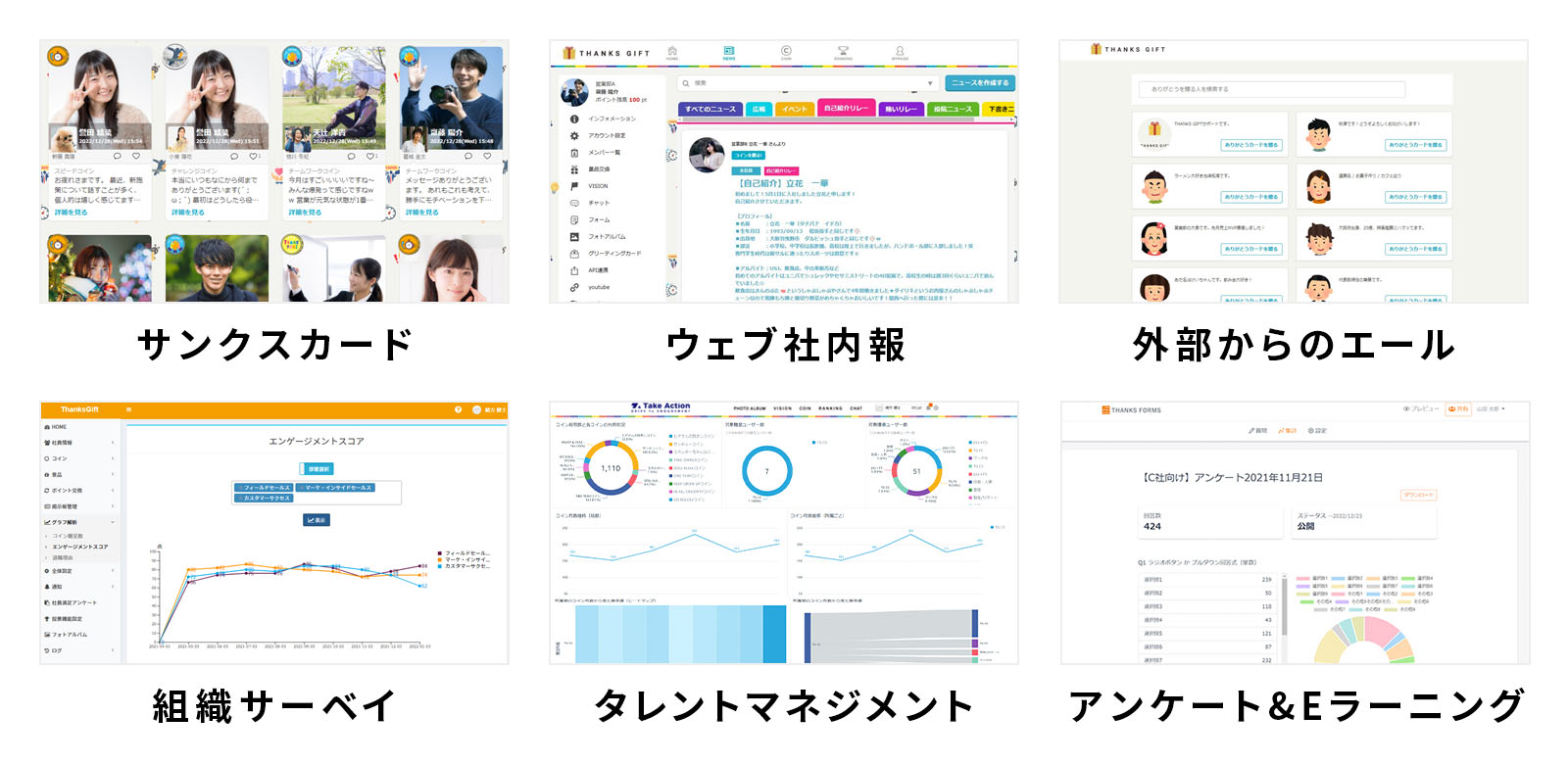

THANKS GIFTであれば、月に1回3問のアンケートと数か月に1回の数十問のサーベイの両方を活用することによって、モチベーション状況や変化がすぐに分かり、サンクスカードや社内SNSなどエンゲージメントを向上させる機能を有しています。

建設業界での導入実績も多数ございます。

ツールの機能詳細は、下記リンクから資料をダウンロードいただけますので、お時間がある際に内容をご確認ください。

建設業の人手不足の状況

建設業の人手不足は、年を追うごとに深刻化しています。

国土交通省が2023年にまとめた「建設業を巡る現状と課題」によると、建設業で働く人は平成9年(1997年)のピーク時以降減少傾向です。

平成9年の就業者は685万人でしたが、令和4年(2022年)には479万人まで落ち込んでいます。

一方、建設投資額は平成22年(2010年)の42兆円から増加傾向に転じ、令和4年には約67兆円の見通しとなっています。

つまり、建設需要が増加している状況もあり、人手不足がより深刻化しています。

また、建設業では「人手不足倒産」の件数も増えています。

帝国データバンクによると、2024年度上半期(4-9月)の倒産数は55件(前年同期51件)で、人手不足倒産件数全体(163件)の約33.7%と多くを占めています。

今後も人手不足が解消できなければ、人手不足倒産は高水準で進むと予測されています。

【関連記事】建設業の離職率とは?離職率が高い原因と対策方法を紹介

建設業で人手不足に陥っている背景

少子高齢化に伴う人口減少の影響もあり、人手不足が社会問題化しています。

建設業も例外ではありません。

ではなぜ、建設業の人手不足が深刻化しているのか、その背景を紹介します。

人手不足に陥る要因としては、以下の3点が挙げられます。

少子高齢化に伴う現役世代の減少

前述した通り、建設業の就業者は平成9年の685万人をピークにそれ以降減少が続き、令和4年には479万人にまで落ち込んでいます。

さらに、そのうち29歳以下がわずか11.7%なのに対し、55歳以上が35.9%と建設業就業者の中でも高齢化が進行しています。

若年層の約3倍にものぼるベテラン勢が、今後5~10年の間に大量に現役を引退すると見込まれています。

2025年問題や2030年問題などといわれ、今後ますます人手不足が深刻化する要因といわれています。

建設業の需要拡大

少子高齢化に伴う現役世代の減少で建設業の人手不足は深刻さを増しています。

さらに、需要の増加も人手不足を一層悪化させています。

前述した通り、建設投資額が平成22年の約42兆円から上昇傾向に転じ、令和4年には約67兆円に達する見込みです。

特に、平成27年(2015年)以降のオリンピック需要により、建設投資は増加しました。

オリンピック終了後も、リニア中央新幹線や大阪万博の開催に加え、老朽化した社会インフラのメンテナンスが必要となることから、建設業の需要は引き続き拡大しています。

このような需要の拡大に対して人材供給が追いついていないことが、深刻な人手不足に陥る大きな要因といえるでしょう。

高卒で入社しても離職が多い

若手の離職が多いことも人手不足に陥っている背景の一つです。

厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)」によると、新規高卒就職者の建設業における就職後3年以内の離職率は43.2%です。

これは、全産業の新規高卒就職者の離職率38.4%と比較して高い水準といえます。

一方、新規大卒就職者の建設業における就職後3年以内の離職率は30.7%です。

全産業の新規大卒就職者の離職率34.9%と比較して低くなっています。

このことからも、建設業における人手不足の背景として、高卒で入社した人材の離職の多さが挙げられます。

【関連記事】中小企業における人手不足の現状とは?課題の背景や原因

建設業での人手不足の原因

慢性的な人手不足が課題の建設業ですが、そもそも原因はどこにあるのでしょうか。

主な人手不足の原因を紹介します。

給与が低い

建設業全体で人手不足を招いている原因として、給与の低さが挙げられます。

特に建設業の技能労働者は、日給制または日給月給制が多く、仕事の有無や天候などにより収入が変動し不安定なのが実情です。

加えて、日本には建設業の技能に特化したオフィシャルな資格がないため、給与が低く設定される傾向にあります。

また、国土交通省の「建設業における賃金等の状況について」では、製造業の賃金ピークが50〜54歳なのに対して、建設業の賃金ピークは45〜49歳とされています。

建設業は製造業より早く賃金ピークを迎える傾向にあります。

この結果から分かるのは、ベテラン労働者の多くが従事している現場管理や後進の指導に関するスキルが、適正に評価されていない恐れがあるということです。

労働環境が良くない

建設業の人手不足は、労働環境の悪さも原因といえるでしょう。

建設業は3K(きつい・汚い・危険)といわれることがありますが、その理由として労働時間の長さと休日の少なさが挙げられます。

国土交通省の「最近の建設業を巡る状況について」によると、令和3年度の建設業の年間実労働時間は1,978時間です。

減少傾向にあるとはいえ全産業平均が1,632時間のため、比較すると346時間多い結果となっています。

20年程前と比較しても、全産業では255時間減少しているのに対し、建設業は48時間の減少にとどまり、減少幅の少なさが際立っています。

また、年間出勤日数は建設業が242日で全産業平均が212日のため、比較すると30日も多くなっているのです。

建設工事全体では、技術者の約4割が4週4休以下で就業しているのに対し、4週8休はわずか2割以下にとどまっています。

労働時間が長い、朝が早い

建設業は、工期などの関係で労働時間が長くなる傾向にあります。

加えて、他業界と比較すると全体的に出勤時間が早いという特徴があります。

中でも、施工管理という仕事は朝が早いといわれています。

例えば、8時から始まる現場の場合、施工管理技士は朝礼が始まる8時までに当日の仕事の準備を完了していなければなりません。

したがって、7時30分出社を基準としている企業も少なくありません。

自宅が現場から遠い場合は、さらに早く自宅を出発しなければならず、大きな負担となります。

仕事内容や現場によっては、開始時間の1時間前には着いていなければならないケースもあり、日の出前には自宅を出発しなければならない人が多いのも実情です。

需要の波があり、安定雇用が難しい

労働者の安定雇用が難しいことも人手不足の原因といえます。

建設業は需要の波が大きく、企業は需要に合わせて労働者、特に現場で作業する技能労働者の人数を加減しながら事業を展開しています。

そのため、多くの労働者を安定的に雇用するのが難しいです。

現在でも、日給制または日給月給制で働く労働者が多く、勤務日数が多ければ収入は上がり、逆に少なければ収入は減ってしまうという不安定な状況で働いています。

また、天候によって仕事が急きょキャンセルになり、見込んでいた収入がなくなってしまうケースもあります。

このように安定雇用が難しい状況では、長期で安定的に働きたいと希望する人材は、他の業界に流れてしまいます。

外国人労働者の受け入れ制限がある

人手不足の原因として、外国人労働者の受け入れ制限も挙げられるでしょう。

外国人労働者を受け入れるためには、在留資格が必要です。

仕事内容によって必要な在留資格が異なるため、不法就労を防止するためにも外国人労働者と受け入れ企業の双方で在留資格を確認する必要があります。

建設業に従事可能な在留資格「技能実習」と「特定技能」の受け入れ制限について紹介します。

- 技能実習

技能実習ビザを取得した外国人労働者を受け入れる場合、以下の表のように受け入れ企業の常勤職員数の総数に応じた基本人数枠が設定されています。なお、技能実習1号の場合は表の基本人数枠が適用され、技能実習2号の場合は基本人数枠の2倍まで人数枠は広がります。

| 常勤職員数 (社会保険加入者数など) |

基本人数枠 (技能実習生の受け入れ上限) |

| 301人以上 | 常勤職員数の1/20人 |

| 201~300人 | 15人 |

| 101~200人 | 10人 |

| 51~100人 | 6人 |

| 41~50人 | 5人 |

| 31~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

- 特定技能

建設分野の企業では、1号特定技能外国人の数が受け入れ企業の常勤職員の総数を超えてはいけません。具体的には、日本人の常勤職員が30人の場合、特定技能1号で受け入れできる外国人は30人までとなります。ただし、常勤職員の中に外国人の技能実習生・建設就労者・1号特定技能外国人が含まれないので注意が必要です。

【関連記事】人手不足が深刻化する原因や対策、企業の課題を解消する方法とは?

建設業の人手不足の具体的な対策

建設業の人手不足を解消するためには、抜本的な見直しと改革が必要です。

ここでは、具体的な対策を紹介します。

給与や昇給制度の見直し

建設業は、現場作業の評価を重視する傾向にあり、現場管理や後進の指導など、マネジメント力や指導力が評価されにくいといわれています。

人手不足を解消するためには、給与体系を見直し、従業員が経験やスキルに見合った給与を得られる仕組み作りが必要です。

具体的には、基本給や手当の支給基準・昇給制度の見直しなどです。

また、評価者によらず一律の評価を受けられる体制の整備が必要になります。

これにより、従業員の仕事へのモチベーションの向上が期待できるでしょう。

福利厚生の充実

建設業における福利厚生の整備は、他業種と比較すると進んでいないのが実情です。

中には、法定福利厚生が十分に整備されていない企業もあります。

建設業で福利厚生を充実させる具体例の一部を紹介します。

- 厚生年金保険・健康保険・介護保険・雇用保険などの社会保障の整備

- 週休二日制や固定月給制の導入

- 資格取得手当の費用補助

- 住宅手当などの費用負担

以上のような福利厚生を整備・充実させ、人材採用の促進を図るだけでなく従業員の離職者を減らせれば、人手不足の解消も期待できます。

省人化やテクノロジーの活用

建設業の人手不足の解消には、省人化やテクノロジーの活用が必要です。

省人化を実現する手段としては、さまざまなテクノロジーや管理手法の導入が考えられます。

特に、以下のようなテクノロジーが業務効率化やコストの削減、人手不足の解消に役立つでしょう。

- ITの活用

- 自動化テクノロジーの導入

- AIの導入

- ドローンの活用

- 遠隔操作やテレワークの導入

これまで現場では危険な作業がつきものでしたが、ロボットなどを導入することで、人に頼っていた危険な作業を代替できるようになっています。

また、自動運転や遠隔操作による重機の活用も広まりつつあり、無人のブルドーザーや掘削機などが効率的に作業を行っています。

このような方法やテクノロジーを組み合わせることで省人化が実現でき、人手不足解消にも繋がります。

特定技能外国人の受入れを行う

特定技能外国人を受け入れることも人手不足解消には有効でしょう。

「特定技能」とは、2018年に改正出入国管理法に基づき、国が人手不足解消のために新設した在留資格で、2019年4月から受け入れが始まりました。

この特定技能の導入により、特に人手不足が顕著であると認められる分野で、外国人労働者の就労が可能となりました。

これには建設業も含まれており、一定の専門性や技能・日本語能力を有することが条件のため、企業にとっては即戦力として就労できる点が魅力です。

この特定技能外国人を受け入れることで、人材を確保する企業がコロナ禍以降大幅に増加しています。

様々な採用手段の活用

建設業の人手不足解消には、様々な採用手段を積極的に活用することも重要でしょう。

具体的な採用手段は以下の通りです。

- ハローワークに登録する

- 自社のホームページやSNSで募集する

- 求人媒体や人材紹介、ダイレクトリクルーティングなどの採用チャネルを活用する

- 「リファラル採用」を実施する

- 人材マッチングサービスに登録する

なお、採用活動と並行して定期的に求人内容を見直すよう心がけましょう。

給与や待遇などが時代にそぐわない点があれば、改善につなげるためです。

企業側は、求職者に「働きたい」と思ってもらえるように、建設業で働くことの魅力を訴求する必要があります。

【関連記事】中小企業の平均離職率や離職理由、対策方法を紹介

建設業の人手不足対策で「THANKS GIFT」を活用している企業事例

ここでは、建設業でエンゲージメントツール「THANKS GIFT」を活用して、組織課題を解消している企業を紹介します。

株式会社アナタカラ建設

株式会社アナタカラ建設は、建設工事業を展開する企業です。

この企業がTHANKS GIFTの導入を決めた理由は、設計や積算、工務や事務など各ポジション間のコミュニケーション不足解消、加えて、数値化が難しく評価しづらい従業員の頑張りを評価する制度の構築も課題を解消するためです。

THANKS GIFTの導入によって、感謝の気持ちとしてコインなどを送り合うことで、各ポジション間のコミュニケーションは活性化されました。

また、コインの送受信や「いいね」の数を数値化することで、目に見えにくく評価しづらかった部分の可視化が実現しています。

これにより、従業員のモチベーションは向上し、業務効率化にもつながりました。

THANKS GIFTは、より良い職場環境の構築に寄与しています。

↓アナタカラ建設のTHANKS GIFT活用事例記事はこちら↓

評価される仕組みが構築しづらい現場監督。その課題感を払拭するためのアナタカラ建設様の評価制度とは。

おすすめのエンゲージメント向上ツール「THANKS GIFT」

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFTの資料ダウンロードページはこちらをクリックください

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

『THANKS GIFT』を活用して、離職を防止する仕組みを作りましょう

今回は、建設業界における人手不足の現状や原因、対策・事例などについて紹介しました。

従業員が定着・活躍できる組織を作るために、自社の従業員の特徴や強みをしっかりと把握し、それぞれがやりがいを持って仕事を行えるよう、人員配置や教育、社内制度を通じた支援を行いましょう。

「THANKS GIFT」は、エンゲージメントを向上させる上で重要な理念浸透や社内コミュニケーションを活性化させる、Web社内報やサンクスカードなどの機能を搭載した社内コミュニケーションツールです。

「THANKS GIFT」を活用して従業員エンゲージメントや働きがいを向上させる取り組みを開始しませんか?

ぜひ、サービス紹介資料をダウンロードいただき、貴社の離職を防止する仕組みとして活用できそうかご確認ください。

エンゲージメントクラウド

『THANKS GIFT』の

資料ダウンロードはこちらから

- サービス資料に含んでいるもの

-

- 機能概要

- 導入企業インタビュー

- 料金体系

- サポート体制