5533 view

中小企業における人手不足の現状とは?課題の背景や原因、対策を紹介

少子高齢化に伴う若手の労働力人口の減少や人口の都市部へ流出、賃金格差など様々な問題で中小企業では人手不足に陥っている企業が増えています。

中小企業の人手不足解消には、採用力の強化と従業員の定着の両側面で対策を行うことが求められます。

今回は、中小企業の人手不足の現状や原因、対策や企業事例などを紹介します。

もくじ

中小企業の人手不足の状況

コロナ禍で大きく落ち込んだ売上高が回復してきた一方で、中小企業における人手不足は深刻化しています。

これまでは、女性・高齢者の就業によって、生産年齢人口の減少を補ってきた背景がありました。

しかし、それも頭打ちとなり、人材を満足に獲得できなくなった点が人材不足の大きな原因として挙げられます。

まずは、中小企業における人材不足の状況について「有効求人倍率」「離職率」「人手不足を原因とする倒産件数」に焦点を当てて見ていきましょう。

中小企業での有効求人倍率

『中小企業白書2024年版』によれば、2020年のコロナ感染拡大以降は一時的に有効求職者数が増加したものの、2021年以降、おおむね横ばいとなっています。

一方、有効求人数は2020年から2023年にかけて増加しているため、有効求人倍率は2023年頃、一時的に1.4倍近くまで上昇していました。

しかし、2024年1月時点では有効求人数は低下傾向となっており、それに伴い有効求人倍率も1.2倍程度にまで低下しています。

2013年から2014年以降、有効求職者数が有効求人数を上回っていないため、中小企業における人手不足問題が解消されていない証拠の一つとして挙げられるでしょう。

中小企業の離職率

中小企業(従業員数100人〜999人)における離職率は、厚生労働省発表の『雇用動向調査』を確認すれば分かります。

2023年8月に公開された雇用動向調査によると、中小企業を含む性・企業規模別の離職率は以下の通りです。

| 企業規模(男女) | 離職率(2023年) |

| 1,000人以上 | 14.2% |

| 300人~999人 | 16.1% |

| 100人~299人 | 19.0% |

| 30人~99人 | 16.0% |

| 5人~29人 | 15.6% |

【関連記事】人手不足に悩む業界はどこ?現状や背景、解決策などを紹介

中小企業での人手不足倒産の件数

人手不足倒産とは、その名の通り、人材が足りずに企業経営を継続できず、倒産に至ることを指します。

仮に、財務状況が黒字であっても倒産の恐れがあるため、人材確保は企業経営にとって非常に重要です。

帝国データバンクの『倒産集計 2024年 10月報』によれば、2024年10月の倒産件数は925件で、同年5月の1,016件に次いで2番目に多い件数となっています。そして、年間の人手不足倒産は287件となっており、これは2023年の260件を上回って過去最多の件数です。業界別に見てみると、特に建設業における人手不足(職人不足)が深刻であり、人手不足を要因とする倒産も前年を上回るペースとなっています。

【関連記事】地方における人手不足の現状や原因、対策方法を紹介

中小企業で人手不足に陥っている背景

求職者の減少や高い離職率、そして人手不足による倒産と、中小企業を取り巻く人手不足問題は深刻です。

なぜ中小企業が人手不足に陥ってしまうのでしょうか。

続いては、その背景について「現役世代の減少」「都市部への人口流出」「労働条件の差異による採用難易度の高騰」の3点に焦点を当てて紹介します。

少子高齢化に伴う現役世代の減少

現役世代の人口(生産年齢人口)は、少子高齢化に伴い長年減少傾向にあります。

しかし、現役世代の女性および65歳~69歳の男女による就業によって、2018年頃までは就業者数・就業率ともに上昇していました。

現役世代の人手不足を、女性と高齢者の就業によって補っていた形となるわけです。

それでもなお、2019年以降、現役世代にあたる女性の就業者数は横ばいとなり、65歳〜69歳人口の就業者数に関しては再び減少傾向にあります。

このことから今後は、男女ともに現役世代・65歳〜69歳の世代全てにおいて、企業への人材供給が難しくなると予想されています。

「働ける世代」が確実に減少していることは、中小企業における人材不足の背景の一つといえるでしょう。

都市部への人口流出

総務省統計局の『住民基本台帳人口移動報告 2023年結果』によれば、都市部(東京圏・名古屋圏・大阪圏)への人口流出は長年続いています。

さらに、東京圏に関しては30年近くもの間、同現象が継続しています。

その理由としては進学や就職が主たる例として挙げられますが、特に就職に関しては、都市部と地方との格差は大きな課題です。

労働者にとって「長時間勤務」「低賃金」はできる限り避けたい条件ですが、地方に拠点を置く少なくない数の中小企業は、そうせざるを得ない状況下にあります。

また、情報化社会の進展により労働者は企業の評判を容易に調べられるため、スキルを持つ人材は都市部の大企業に流れやすく、地方企業は人材確保が難しくなります。

大企業との労働条件の差による採用難易度の高騰

中小企業で働く労働者の多くが、人手不足によって長時間労働や膨大なタスク処理に追われています。

一方で、大企業では採用活動にかけられるコスト(費用面・人材面)に余力があり、自社にとって有益な採用活動を行える傾向にあるといえるでしょう。

日々の業務に忙殺されている中小企業の労働者にとって、採用活動にかけられる時間は限られています。

企業としても、採用活動にかけるコストには限度があり、効果的な採用活動ができるとは限りません。

つまり、大企業と比べた際の労働条件の差異によって、採用難易度そのものが高騰しており、人材獲得の機会が失われています。

【関連記事】人手不足倒産とは?黒字企業でも発生する原因とその対策を紹介

中小企業での人手不足の原因

人手不足の原因について、主な原因として考えられる「待遇」「人間関係」「キャリア」に焦点を当てて紹介します。

給与や待遇への不満

労働者がなぜ働くのか、という根本的な理由として挙げるのであれば「金銭を稼ぐ」と回答する人が多いでしょう。

給与や賞与、福利厚生といった待遇面で不満があれば、より良い待遇の会社に人材が流れてしまうのは自然なことです。

例えば、客観的に見て優秀な成績を残していることが明確であっても、評価基準が不明瞭・不適切であれば給与に反映されず、労働者の不満につながるでしょう。

残業代や昇給に関しても同様です。頑張った分だけ待遇面に反映されるシステムができあがっていなければ、人材流出につながってしまいます。

労働時間や労働環境への不満

長時間労働や休日出勤、残業など、労働時間が労働者のキャパシティを超えてしまう場合、不満を抱くどころか健康を害する危険性もあります。

人手不足の中小企業にとって、1人の労働者にかかる時間的負担は大きくなる傾向にあります。

結果として、体を壊して休職や退職につながる恐れがあるため、労働者1人に負担をかけ過ぎることは避けるべきでしょう。

また、さまざまな側面から見て労働環境が悪い場合も、人材流出につながり得ます。

労働環境という言葉だけでは曖昧なため、厚生労働省による指針を以下に引用のうえ記載します。

作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

(1)空気環境:粉じんや臭気など

(2)温熱条件:温度や湿度など

(3)視環境:照度や採光、色彩環境など

(4)音環境:外部からの騒音やOA機器における低騒音機採用など

(5)作業空間等:作業空間や通路の適切な確保など

職場の人間関係の問題

パワハラやセクハラといった代表的なハラスメントだけでなく、昨今ではさまざまなハラスメント問題があります。

社内でのいじめや、俗にいう「窓際族・社内ニート」なども、職場における人間関係の問題として挙げられるでしょう。

人によっては、給与・待遇と同等か、それ以上に人間関係を重視しており、そのため人間関係が悪化すれば離職するという選択肢を取らざるを得ません。

会社の将来性が見えない、不安がある

どのような会社であれ、入社したての新人の頃は、仕事や社風を覚え、慣れることに精一杯であるケースがほとんどでしょう。

しかし、慣れとともに自らが所属している会社の業績が見えてくるため、業績が振るわない会社だと判明した場合は、将来性に不安を抱くことがほとんどのはずです。

中小企業白書によれば、2023年における中小企業の業況判断DI(企業の景況感を示す指数)は高い水準を維持しています。

しかし、経営上の課題として売上の低迷や原材料費の高騰、求人の難しさが顕著に見られています。

企業によっては、将来的な不安が付きまとうケースもあり、人材流出につながる場合もあるでしょう。

やりたい業務が無いことによる転職

優秀な従業員として成長した労働者にとって、日々の業務が自らの能力に見合わないと感じるケースも考えられます。

特に携わりたいわけでもなく、つまらないと感じる業務を日々こなしていては、徐々に不満がたまっていくでしょう。

企業にとっては手放したくない人材であっても、労働者個人にとってやりがいを感じられない環境に縛り続けるのであれば、離職につながってしまう恐れは十分あり得ます。

外の環境でキャリアアップのため

所属している会社でできることはやり切ったと労働者が感じた場合、転職してキャリアアップという選択肢が浮かぶでしょう。

もちろん中小企業に限った話ではありませんが、異なる環境で成長したいと思えば、所属している会社を離れるのは自然なことです。

【関連記事】アルバイトの人手不足の原因と対策、おすすめのツールを紹介

中小企業の人手不足の具体的な対策

中小企業における人手不足を解消するための対策を紹介します。

給与や休暇などの労働条件の見直し

労働者個人個人の成績に見合った給与を支払えるよう、評価基準を見直してみることは重要です。

また、有給休暇を適切に取得させたり、産休・育休・慶弔休暇などもしっかり取得させたりしましょう。

この際、労働者が気持ちよく休めるように配慮を怠らないことも重要です。

多様な働き方や雇用制度の導入

コロナ禍が落ち着いてきた昨今においても、状況に応じて、テレワークと出社を適度に導入・継続するとよいでしょう。

また、導入している企業は多くありませんが、週4日制のような働き方も検討してみる価値はあります。

こうした働き方の多様化により、労働者の労働意欲やエンゲージメントの上昇につながる可能性が高まるでしょう。

また、雇用形態に多様性を持たせるのも、場合によっては効果的です。

正社員のみで会社を回していると、業務の調整が難しくなるおそれがあります。

アルバイトや派遣社員のような非正規社員をうまく活用することで、正社員にのしかかっていた業務を分散させ、人材流出を防げる可能性も高まるでしょう。

ITやDXの活用

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、業務プロセスの改善や製品・サービスなどの品質向上、企業としての成長を目的として、最新のデジタル技術を活用することを指します。

IT化とDX化が混合されるケースもあります。

しかし、前者は業務効率化を主目的としているのに対して、後者は社外も含むステークホルダーとともに企業成長を目的としているため、厳密には異なるものです。

ExcelやWordなどのOfficeソフトはもちろん、業務効率化ソフトウェアやシステム、またクラウド・AIといった最新技術など、導入できる選択肢は数多くあります。

自社の状況に応じて、導入可能なシステムを見極め、導入することによる有益性を認識することが重要です。

アウトソーシングの活用

アウトソーシングとは、業務の指示・指導・勤怠管理・採用や教育など、業務に関するさまざまな要素をアウトソーシングサービス提供者に委託することです。

自社が業務管理を行う人材派遣サービスとはその点が異なります。

自社における負担が少なく、人手不足に伴う問題も解消できるため、委託できる余裕がある場合は積極的に活用してみるとよいでしょう。

従業員教育による生産性の向上

研修や勉強会のような従業員教育を行うことで、労働者の労働意欲や業務に関する知識、帰属意識の向上につながる可能性があります。

結果として、労働者個人個人のレベルが高くなり、会社としての生産性向上も期待できるでしょう。

採用活動の強化

中小企業といえば「長時間労働」「低賃金」といった悪いイメージを持っている求職者は少なくありません。

そのようなイメージを払拭するためにも、求人サイトや自社のWebサイト・SNSなどを見直すことも必要です。

その際、自社が求める人材を採用できるように、自社のニーズに合わせて再構築することが重要になります。

また、日本人のみならず、外国人の採用を視野に入れるのもよいでしょう。

外国の方を採用する際のポイントや注意点については、厚生労働省の公式HPをご参照ください。

【関連記事】若手社員のコンディションを計測すべき理由や下がる原因を紹介

人手不足対策でTHANKS GIFTを活用している企業事例

ここまで、中小企業における人手不足の背景と原因、その対策について紹介してきました。

最後に、人手不足解消を目的としたWeb・アプリサービスである「THANKS GIFT」の導入企業事例についてご紹介します。

なお、THANKS GIFTの資料は以下のフォームからダウンロード可能です。お気軽にお問い合わせください。

株式会社メディカルアーツ

株式会社メディカルアーツは、鍼灸整体整骨院・児童福祉施設・介護施設の運営を行っています。

人材の定着とチームワークの向上に伴う生産性上昇を目的として、THANKS GIFTを導入しました。

導入当初は、デジタル技術への不安や効果への疑念がありましたが、朝礼の承認タイムを「ありがとうコイン」に置き換えることで全社的に活用が進みました。また、店舗数の増加に伴い従業員の本音が見えづらくなっていたため、THANKS GIFTの「タレントファイル」機能が採用されました。

従業員・店舗の状況を可視化できるようにしたところ、離職のおそれがあった従業員の方に対して早期の対策を行うことができ、離職防止につながったそうです。

結果として、離職率は一番高い時から10%も下がったという実績を残しています。

株式会社スマイルリンクル

株式会社スマイルリンクルは、飲食業・食料品の卸および小売業・衣料雑貨品の販売などを手掛けている企業です。

THANKS GIFT導入のきっかけは、自社の若い世代に「経営理念」=「ミッション・ビジョン・バリュー」を浸透させるためでした。

各店舗の従業員だけではなく、アルバイト人材にもTHANKS GIFTを活用して情報発信を行うことで、企業エンゲージメントの上昇につながりました。

また、THANKS GIFTを「動機付け」と「評価制度への紐づけ」としても活用しています。

結果、離職率の減少のみならず「他店舗へのヘルプにも行きやすくなった」という声も増加しています。

株式会社プロテクス

工場内製造・物流業務・倉庫運営などを手掛ける株式会社プロテクスでは、管理職によるマネジメント・コミュニケーションの属人化が課題となっていました。

コミュニケーションの活性化による生産性向上を目的としています。

工場所長からの強い反発があったものの「人を大切にする」という共通認識があったため、導入に至りました。

導入後は「サンクスカード」「社内報掲示板」「タレントファイル」「従業員サーベイ」を活用し、変化を嫌う企業風土から「改善を実行する社風」に変化しました。

個々の従業員や組織の課題を把握できるようになったことで、離職者は60%超も減少し、人材の定着に大きく貢献しているとのことです。

おすすめのエンゲージメント向上ツール「THANKS GIFT」

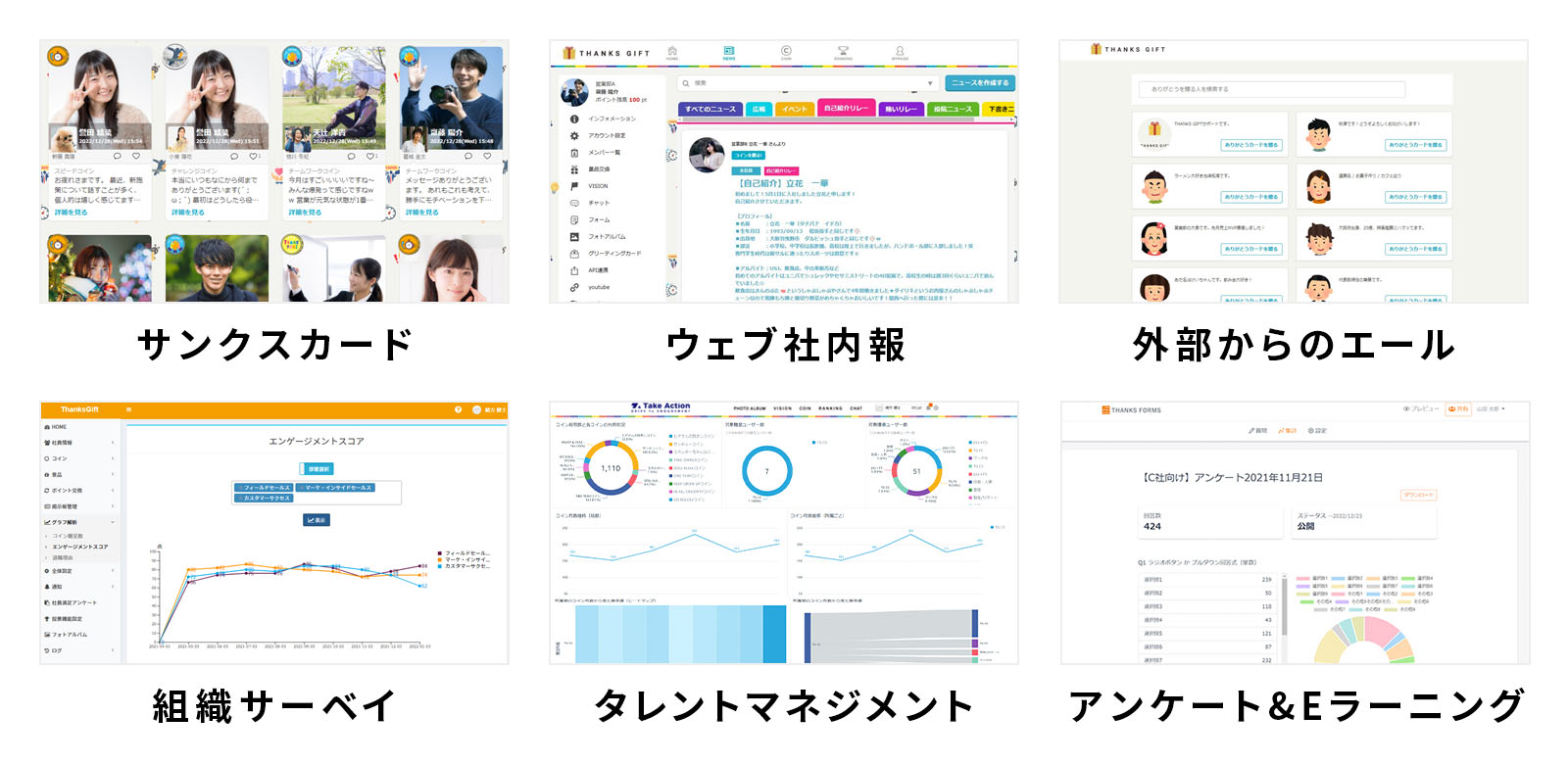

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFTの資料ダウンロードページはこちらをクリックください

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

『THANKS GIFT』を活用し、従業員が定着・活躍できる組織を作りましょう

今回は、中小企業の人手不足の現状や原因、対策や企業事例を紹介しました。

従業員が定着・活躍できる組織を作るために、具体的に人手不足の原因や背景を理解し、適切な対策を講じることが求められます。

『THANKS GIFT』は、エンゲージメントを向上させる上で重要な理念浸透や社内コミュニケーションを活性化させる、Web社内報やサンクスカードなどの機能を搭載した社内コミュニケーションツールです。

『THANKS GIFT』を活用して従業員エンゲージメントや働きがいを向上させる取り組みを開始しませんか?

ぜひ、サービス紹介資料をダウンロードいただき、貴社の人材定着の活動に活用できそうかご確認ください。

エンゲージメントクラウド

『THANKS GIFT』の

資料ダウンロードはこちらから

- サービス資料に含んでいるもの

-

- 機能概要

- 導入企業インタビュー

- 料金体系

- サポート体制