1673 view

離職防止ツール12選。導入メリットや活用・失敗事例を紹介

離職防止ツールでは、従業員の離職を防ぎ、定着率の向上を目指します。

定着率を向上させることで、「社内に一体感が生まれやすくなる」「新人教育にかかる手間・コストを削減できる」などのメリットが生まれます。

今回は、離職防止ツール導入後の活用事例・失敗事例などについて紹介します。

もくじ

離職防止ツールとは?

離職防止ツールとは、従業員の離職を防止するための離職予兆の検知、離職リスクとなる組織課題の把握、従業員エンゲージメント向上などの仕組み、土台となるツールのことです。

従業員の離職意欲は、何かのきっかけがあり、その後思考や行動に変化が起こり、最後に離職・転職の意思決定を下すという流れになるため、そもそも離職の要因を社内には作らないこと、何か変化があった際に検知できる仕組みを作ることが重要です。

離職防止ツールは離職を防止することだけが目的ではなく、その取り組みによって、職場環境の整備、従業員のモチベーション向上、採用魅力度の向上など様々なメリット・効果をもたらすことが期待できます。

↓業界別の離職率やランキングを紹介した記事はこちら↓

離職率が高い業界とは?業界別の平均やランキングを紹介

離職防止ツールの種類

給与や福利厚生などを充実させても離職率が改善しない職場は、オフィス環境や人間関係に問題があるかもしれません。

離職防止ツールを導入することで、「エンゲージメントの可視化」「モチベーションの向上」「コミュニケーションの活性化」などが見込めます。

退職理由として、「会社のために働きたいと思えない」「仕事にやりがいを感じられない」「職場の雰囲気がギスギスしていて居心地が良くない」といった声が聞かれる場合は、離職防止ツールの導入も検討してみましょう。

離職防止ツールは、大きく3つの種類に分類できます。

1.エンゲージメント測定タイプ

エンゲージメントとは、従業員の会社に対する貢献意識です。

会社に所属していることに誇りを感じ、会社のために働きたいと思えるようになれば、自然と離職率は低下します。

エンゲージメント測定タイプでは、定期的に従業員にアンケートを実施したり、現在の心境をマークで表現したりすることで、エンゲージメントの可視化を実現します。

2.モチベーション向上タイプ

モチベーションとは、仕事に対する前向きな気持ちを意味します。

モチベーションを向上させる方法はいくつもありますが、離職防止ツールとしては、承認・称賛文化の醸成などが挙げられます。

仕事のやりがいは業務内容だけでなく、業務に対する評価でも変わってきます。

「部下をほめる」「お世話になった人に感謝を示す」といった日々のちょっとした行動でも、ツールを活用して見える化することで、モチベーションアップにつながります。

3.コミュニケーション重視タイプ

コミュニケーションが円滑でない職場では、人間関係に不満を感じて退職するケースが少なくありません。

テレワークやフレックスタイムなど、働き方が多様化するなかで、コミュニケーションの在り方にも変化が求められています。

対面での会話だけでなく、簡単なアクションで交流できるツールを導入することで、コミュニケーションの活性化が目指せます。

↓エンゲージメントの意味や向上させる方法を紹介した記事はこちら↓

エンゲージメントとは?向上の方法や強い組織に共通する特徴を紹介

離職防止ツール導入後の活用事例

エンゲージメント測定タイプの活用事例としては、「個人サーベイ」と「組織サーベイ」の組み合わせが挙げられます。

もともとエンゲージメント測定タイプは、従業員の人事労務管理と結びついているものも多く、個人情報を紐づけてエンゲージメントを調査することができました。

そこから一歩踏み込んだのが、組織サーベイの軸を加える活用事例です。

組織としてのエンゲージメントを調査することで、新しい視点で課題を発見しやすくなり、より訴求効果の高い戦略が立てられるようになります。

モチベーション向上タイプの活用事例としては、感謝の気持ちをポイント化することで、ギフトと交換できるような取り組みもあります。

営業のように顧客と接している職種は、日々の業務のなかで「ありがとう」という言葉を受け取る機会が多くあります。

一方、デスクワークが中心の職種では感謝を伝えられる機会が少なく「人の役に立っていない」と感じてしまうことがあるかもしれません。感謝されない仕事にやりがいを見いだせず、退職という道を選ぶこともあるでしょう。

そんなとき、気軽に感謝の気持ちを伝えられるツールがあると便利です。

さらに、感謝の気持ちがポイントとして貯まり、ギフトに交換できることで、新しい楽しみも生まれます。

コミュニケーション重視タイプの活用事例としては、チャット、グループ掲示板、ウェブ社内報などの多角的なアプローチが挙げられます。

1on1コミュニケーションにはチャット、部門単位ではグループ掲示板、会社単位ではウェブ社内報といったように、目的によって最適なアプローチ方法は異なります。

コミュニケーションの活性化を目指すのであれば、従業員が目的によってさまざまな方法を選べるようなツールの導入がおすすめです。

↓エンゲージメントを向上させるツールを紹介した記事はこちら↓

エンゲージメントツール種類別10選、導入効果や特徴を紹介

離職防止ツール導入後の失敗事例

エンゲージメント測定タイプの失敗事例としては、データを収集したあと、うまく活用できないケースが挙げられます。

基本的には収集したデータを分析して、エンゲージメントを向上させられるようなアクションを実行します。

けれども、分析方法が定まっていなければ、効果的な戦略が立てられません。

情報だけを集めるのではなく、分析からアクションまでの道筋を明確にしておくことが重要です。

モチベーション向上タイプの失敗事例としては、従業員の負担の増加があります。

たとえば、感謝の気持ちを可視化することでモチベーションアップを実現できたとしても、従業員の負担が増えたことで生産性・業務効率が低下しては意味がありません。

ツールを導入するときは、「ボタンをクリックするだけで感謝を示すことができる」といったように、できるだけ従業員の負担にならないよう心がけましょう。

コミュニケーション重視タイプの失敗事例としては、せっかく導入したツールが従業員に使ってもらえないといったケースが挙げられます。

すでに、メール、ビジネスチャット、ウェブ会議システムなどを導入している企業は、それらのツールとの差別化も必要です。

ツールを導入するだけでなく、「週に一度の1on1ミーティングで使用する」「社内報をオンラインに一本化してアンケートまで実施する」など、具体的な使用シーンを想定したうえで、ツールの選定を行いましょう。

↓離職防止の取り組みの課題や対策を紹介した記事はこちら↓

離職防止の取り組みに絶対に欠かせない「1つの情報」と課題別の対策例を紹介

自社にあった離職防止ツールを見つける方法

自社にあった離職防止ツールを見つけるためには、現状の課題を明確にすることが大切です。

エンゲージメントに課題があるのに、コミュニケーション重視のツールを導入しても高い効果は見込めません。

まずは、従業員の退職理由を明らかにして、それを解決できるツールを選びましょう。

今回は、エンゲージメント測定タイプ、モチベーション向上タイプ、コミュニケーション重視タイプの3種類を紹介しましたが、すべての機能が搭載されているツールもあります。

測定・分析・アクションをトータルでサポートしてくれるサービスもあるので、離職率に課題を抱えている企業は、これらのツール・サービスを検討してみてはいかがでしょうか。

↓早期離職の原因と対策を紹介した記事はこちら↓

早期離職の原因と対策、日本の3年以内の離職率を紹介

離職防止の活動に活用したい主なツール

離職防止の活動で活用したい主なツールの内容や特徴について紹介します。

wevox

wevoxは、株式会社アトラエが提供するエンゲージメントサーベイです。

従業員のアンケート結果を元に従業員のコンディションやストレス状況を把握すること、部署やチームごとに比較することで課題を特定することが可能です。

特に離職防止の活動では、従業員のスコアの変化が大事なので、定期的に測定することが必要です。

| サービス名 | wevox |

| 運営会社 | 株式会社アトラエ |

| サービス種別 | 組織サーベイツール |

| URL | Wevox | 組織力向上プラットフォーム |

ハタラクカルテ

ハタラクカルテは、従業員エンゲージメントの指標であるeNPSや従業員の離職要因に繋がりやすい項目を測定する組織サーベイツールです。

個人ごとと組織・チームごとのスコアを確認できるため、離職の兆候を把握することに活用できます。

特に離職の原因になりやすい項目が揃っているため、定期的に測定することがおすすめです。

| サービス名 | ハタラクカルテ |

| 運営会社 | 株式会社OKAN |

| サービス種別 | 組織サーベイツール |

| URL | 組織サーベイ・組織改善ツール「ハタラクカルテ」 |

EX Intelligence

EX Intelligenceは、人的資本の情報開示で重要なエンゲージメントを定量的に可視化する組織サーベイツールです。

質問への回答から優先的にフォローが必要な従業員を可視化でき、離職の予兆をすぐに検知してフォローに動けます。

その他、部署ごとの比較や他社比較、テキストマイニングなどさまざまな観点での分析を行い、個人や組織の課題を可視化して、離職防止のための打ち手を考える重要な示唆を得ることができます。

| サービス名 | EX Intelligence |

| 運営会社 | 株式会社HRBrain |

| サービス種別 | 組織サーベイツール |

| URL | HRBrain 組織診断サーベイ | EX Intelligence | 【大企業満足度 No.1】 | HRBrain |

ミツカリ

ミツカリは、社会心理学の理論をベースにした適性検査ツールです。

入社前のタイミングで性格や価値観を把握でき、組織とのマッチ度を測った上で採用を行える他、入社後も性格や価値観を把握した上でマネジメントを行えます。

会社でも定期的にエンゲージメントサーベイを実施しますので、従業員のモチベーションの変化も確認できます。

| サービス名 | ミツカリ |

| 運営会社 | 株式会社ミツカリ |

| サービス種別 | 適性検査ツール |

| URL | ミツカリ(mitsucari) – 適性検査とエンゲージメントサーベイで個と組織の力を最大化する |

いっと

いっとは、退職者に対して、独自のシステムを活用した匿名アンケート/性格診断に加え、社外の第三者である専門のインタビュアーが、直接従業員のホンネを調査して、根拠のある具体的な改善策の立案/実行をサポートする離職防止ツールです。

どうしても企業での退職面談では、本当の離職理由は語られませんが、いっとを活用することで本音の離職理由は、本人も気付いていない離職理由を明らかにするため、その後の対策に役立てられます。

| サービス名 | いっと |

| 運営会社 | 株式会社フォロアス |

| サービス種別 | エグジットインタビューサービス |

| URL | エグジットインタビューいっと |

なやさぽ

なやさぽは、ツールでの質問への回答を通じて、社員の悩みの言語化をサポートし、自律した行動を支援するツールです。大学との共同研究やキャリアカウンセラーの知見を取り入れ、エンゲージメントや生産性の改善、1on1など対話の質の向上を期待できます。

1on1や面談の際に、悩みの相談の解像度が上がる他、従業員自身で悩みの解消の行動を後押することにも繋がります。

| サービス名 | なやさぽ |

| 運営会社 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |

| サービス種別 | エンゲージメントツール |

| URL | 【なやさぽ】社員の悩みやキャリアの不安を解消する新発想のエンゲージメントツール |

Wistant

Wistantは、マネージャーの「マネジメント・アクションの実行」や1on1・目標管理・フィードバック(評価)の運用と改善をサポートするツールです。

1on1で部下のコンディションや仕事における悩みを聞いて記録しておくことで、部下がどういったことで悩みやストレスを感じやすいのかが分かり、マネジメントに活かせます。

| サービス名 | Wistant |

| 運営会社 | 株式会社フルート |

| サービス種別 | 1on1ツール |

| URL | Wistant – 人のパフォーマンスが100%発揮される組織を作る、ピープルマネジメントツール |

WAKUAS

WAKUASは、OKRや1on1を軸とした目標管理ツールです。

目標登録から進捗管理、1on1後の振り返り機能など、OKRの目標管理制度を導入し、目標達成を支援する制度として1on1を導入している企業向けのツールです。

WAKUASの機能の1つとして、1日1回その日の気分を色で登録する「コンディションチェック機能」があり、従業員のコンディションや心身の健康の様子を日々確認できるため、離職の予兆をすぐに検知できます。

| サービス名 | WAKUAS |

| 運営会社 | 株式会社アジャイルHR |

| サービス種別 | 目標管理ツール |

| URL | WAKUAS(ワクアス) | OKR×1on1 自ら越えたい目標が、人と組織を本気にさせる。 |

SOLANOWA

SOLANOWAは、全国企業の社員80万人以上が利用するWeb社内報ツールです。

記事を公開させる上での承認フローの設定、特定の記事の固定、予約投稿、共同編集、編集権限の管理など運用者にとって必要な機能が備わっていることと、従業員側も未読記事の一覧化、ハッシュタグ検索、キーワード検索、絵文字スタンプなど、機能が非常に充実しています。

会社のビジョンを浸透させること、従業員間の関係性を良好化させることは、離職防止において非常に重要ですので、運用次第で離職の抑制に影響を与えると考えられます。

| サービス名 | SOLANOWA |

| 運営会社 | 株式会社スカイアーク |

| サービス種別 | Web社内報ツール |

| URL | Web社内報アプリ『SOLANOWA』 – みんなが会社のファンになる |

ザ社内報

ザ社内報は、編集が誰でも簡単に行えることが特徴のWeb社内報ツールです。

フォーマット機能で記事を作成しやすいこと、いいねやコメント機能で双方向のコミュニケーションを行えることが特徴です。

記事単位だけでなく、個人単位でも閲覧数やログイン率などの調査・分析が行えるため、運用に役立てやすいです。

個人でのアクセスやリアクションが減っている場合は、会社やチームへのエンゲージメントが下がっている可能性があるため、フォローすべきかどうかの判断基準にもなります。

| サービス名 | ザ社内報 |

| 運営会社 | 株式会社スマートメディア |

| サービス種別 | Web社内報ツール |

| URL | ザ 社内報 | 株式会社スマートメディア WEB社内報は『ザ 社内報』にお任せ! |

TUNAG

TUNAGは、エンゲージメント向上を支援する様々な機能を有するオールインワンのサービスです。

社内掲示板機能では、社内通達やマニュアルなどの業務ナレッジの共有、日報など企業に合わせた運用を行えます。

タイムラインの機能では、社内掲示板への投稿やお知らせなどが一覧化されており、視認性も高く使いやすいです。

社内の情報が取得しやすくストレスが軽減されること、従業員同士の関係が良好化することによって離職防止の効果が期待できます。

| サービス名 | TUNAG |

| 運営会社 | 株式会社スタメン |

| サービス種別 | 社内コミュニケーションツール |

| URL | TUNAG(ツナグ)公式 – エンゲージメントプラットフォーム |

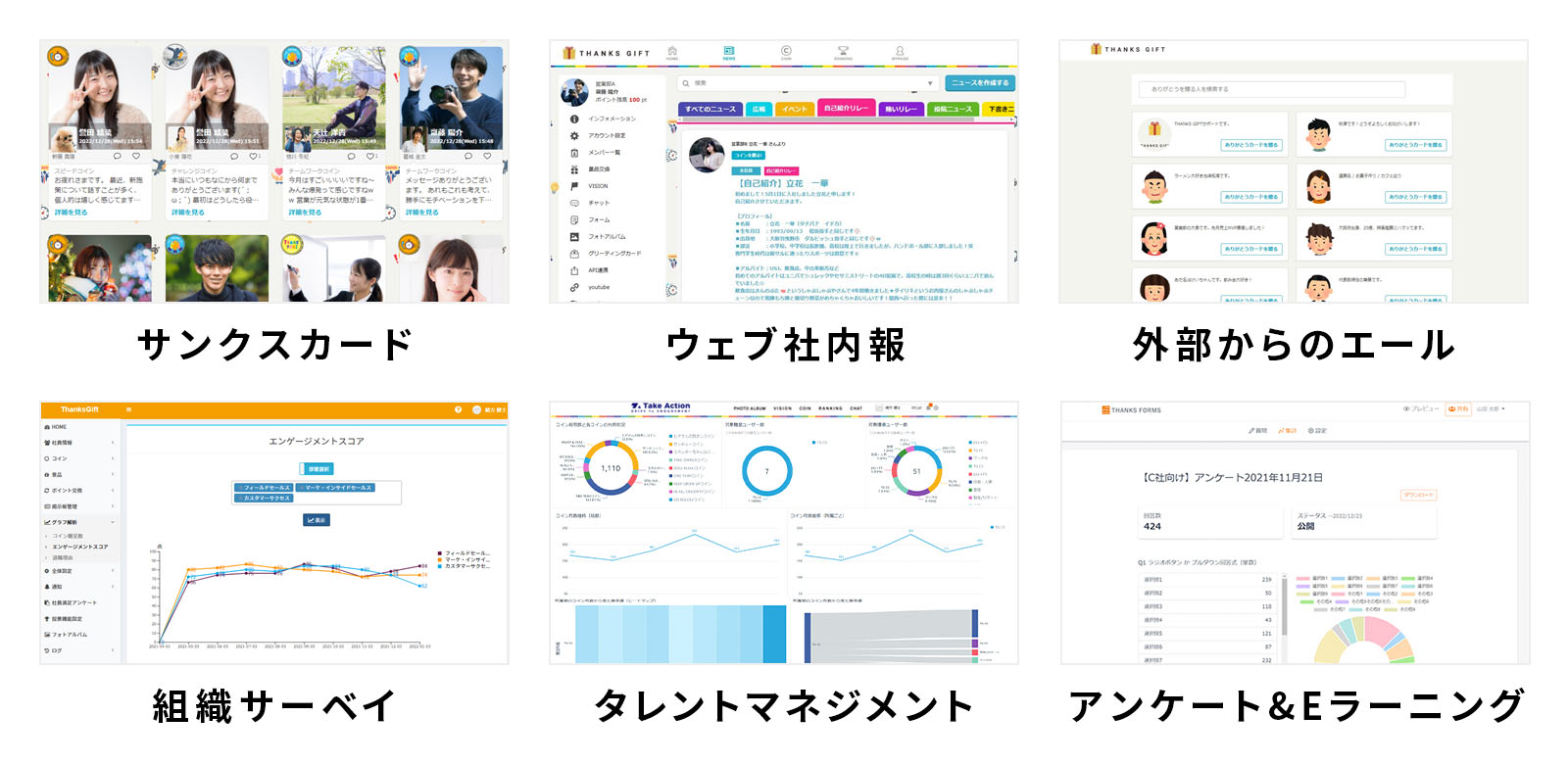

THANKS GIFT

THANKS GIFTは、サンクスカードや社内掲示板、社内チャットなど、社内コミュニケーションを行う様々な機能を有する社内コミュニケーションツールです。

サンクスカードで誰かに向けて感謝を送ることや社内チャットでは1対1やグループでの会話、社内掲示板では大勢に向けての情報共有が可能で、あらゆる社内コミュニケーションをこのツール1つで行えます。

社内のコミュニケーションが円滑になることや従業員同士の関係が良好化することで離職防止の効果が期待できます。

| サービス名 | THANKS GIFT |

| 運営会社 | 株式会社Take Action |

| サービス種別 | 社内コミュニケーションツール |

| URL | THANKS GIFT サンクスギフト|ありがとうが組織を強くするエンゲージメントクラウド |

おすすめのエンゲージメント向上ツール「THANKS GIFT」

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝を贈り合うことで社内コミュニケーションを活性化させ、社内文化を醸成でき組織や社内の生産性向上、エンゲージメント向上に寄与するツールです。

大手IT製品レビューサイトでは、プロダクトの機能の豊富さや使いやすさ、サポートの充実度などで評価いただき、複数のカテゴリにおいて満足度No.1を獲得しています。

THANKS GIFTの資料ダウンロードページはこちらをクリックください

THANKS GIFT(サンクスギフト)は、感謝や称賛を伝え合うサンクスカードをはじめ、経営者の思いや従業員のコミュニケーションを活性化させるWeb社内報、組織の課題を把握するための組織サーベイなど、組織づくりを行う上で必要な機能を搭載したプロダクトです。

管理者がポイントの管理・付与ができる機能、従業員自身で保有ポイントを確認する機能など、ピアボーナス制度を運用する上で必要な機能が搭載されています。

『THANKS GIFT』を活用し、従業員が定着・活躍できる組織を作ろう

今回は、離職防止ツール導入後の活用事例・失敗事例などについて紹介しました。

従業員が定着・活躍できる組織を作るために、自社の従業員の特徴や強みをしっかりと把握し、それぞれがやりがいを持って仕事を行えるよう、人員配置や教育、社内制度を通じた支援を行いましょう。

「THANKS GIFT」は、エンゲージメントを向上させる上で重要な理念浸透や社内コミュニケーションを活性化させる、Web社内報やサンクスカードなどの機能を搭載した社内コミュニケーションツールです。

「THANKS GIFT」を活用して従業員エンゲージメントや働きがいを向上させる取り組みを開始しませんか?

エンゲージメントクラウド

『THANKS GIFT』の

資料ダウンロードはこちらから

- サービス資料に含んでいるもの

-

- 機能概要

- 導入企業インタビュー

- 料金体系

- サポート体制